脑科学与智能技术卓越创新中心叶铮组研究发现丘脑底核电刺激可以调节帕金森病患者的共情功能

文章来源:脑科学与智能技术卓越创新中心 | 发布时间:2024-05-06 | 【打印】 【关闭】

2024年5月2日,《Movement Disorders》在线发表了题为《丘脑底核电刺激调节帕金森病患者的认知心智理论》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)叶铮研究组与复旦大学附属华山医院邬剑军团队合作完成。该研究通过脑深部电刺激(DBS)与生理物理建模技术,发现丘脑底核(STN)参与人脑的共情功能,在认知心智理论中扮演重要角色。

我们每个人生活在社会中,个人的生存和发展离不开社会。良好的社会交往能力是我们适应社会和实现自我价值的重要法宝。成功的社会互动需要我们准确地推断他人的心理状态,包括想法、意图和情绪,从而理解和预测他人的行为。人类的这种高级认知功能即共情,也称为心智理论。心智理论包括认知成分(推断他人的想法,想其所想)和情感成分(推断他人的情绪,感其所感)。一些神经退行性疾病(如帕金森病)和精神心理疾病(如自闭症)的患者常常难以准确理解他人的想法或情绪,对他人的行为和反应感到困惑,因而无法实现正常的工作生活。

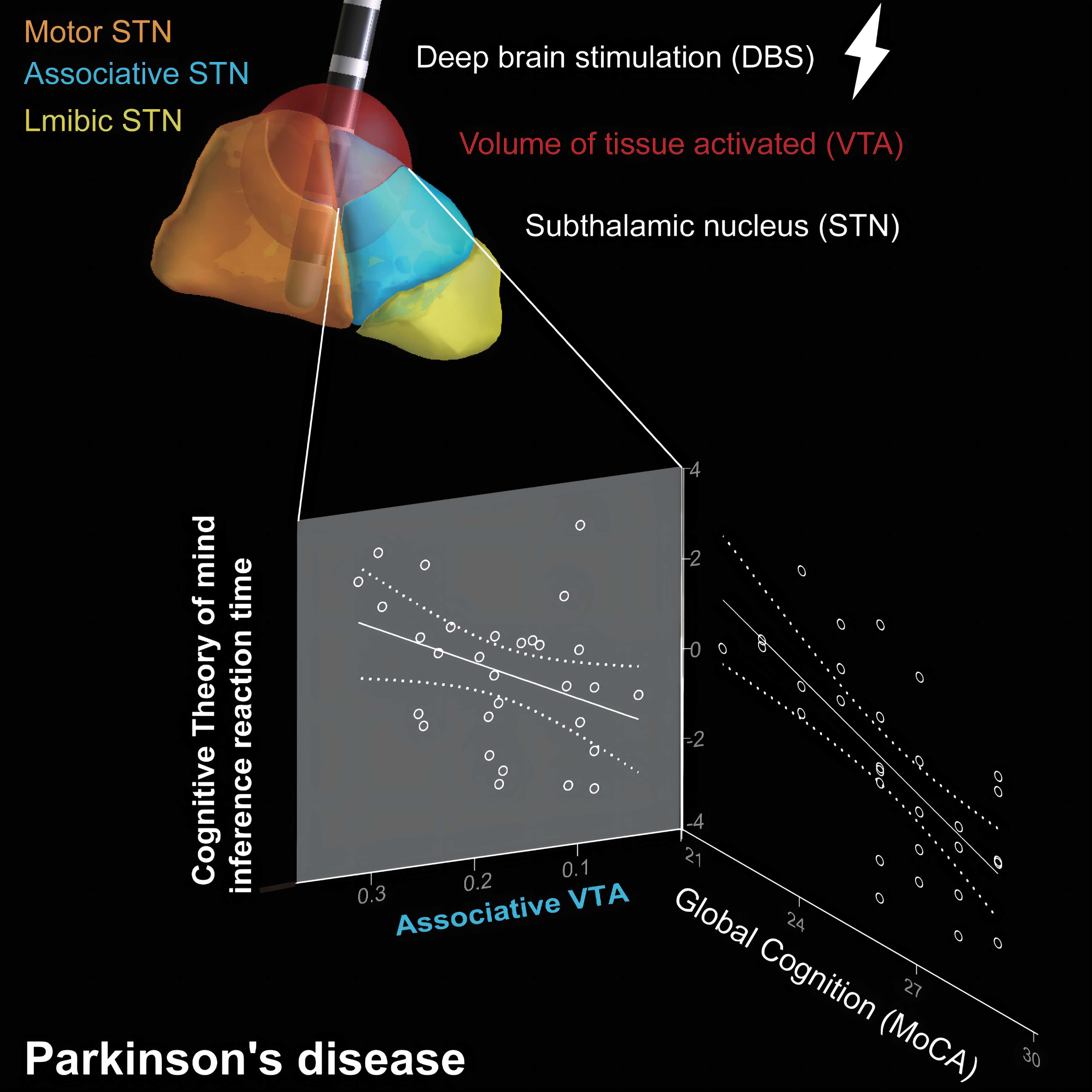

过去的研究往往关注额叶皮层在心智理论中的作用,很少有研究探索STN等脑深部核团如何参与心智理论。为了填补这一空白,该研究测量了34名帕金森病患者在DBS开启和关闭两种状态下的心智理论任务表现,并结合磁共振成像(MRI)、电子计算机断层扫描(CT)和生理物理建模技术,计算电刺激的位点和范围。研究发现,STN的联合亚区对心智理论有因果性贡献。电刺激STN的联合亚区会损害心智理论的认知成分,但不影响心智理论的情感成分。在DBS开启时,患者的联合亚区受刺激范围越大,他们准确推断他人想法的速度越慢。这一影响在已出现轻度认知障碍的患者中尤为明显。

图1:丘脑底核(STN)在心智理论(ToM)过程中发挥作用。DBS激活较大区域的STN联合亚区 (associative STN)可能对帕金森病(PD)患者的认知心智理论产生不利影响。认知衰退的患者对这种不利影响表现出更高的敏感性,因此需要临床上给予更多关注。

该研究首次将心智理论定位到人脑丘脑底核的联合亚区,显示丘脑底核的联合亚区对人类有效地理解他人的想法起关键作用。该研究不仅为共情等社会认知功能的研究打开了新的实验思路,而且对帕金森病的诊疗和管理具有一定的临床启示。

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心博士研究生肖皓云和复旦大学附属华山医院郎黎琴医生为该研究的共同第一作者,脑科学与智能技术卓越创新中心叶铮研究员和华山医院邬剑军主任医师为共同通讯作者。该研究得到了科技部、自然科学基金委和国家卫健委的资助。