脑科学与智能技术卓越创新中心姚海珊组解析小鼠眶额叶皮层特定类型神经元的全脑输入和输出图谱

文章来源:脑科学与智能技术卓越创新中心 | 发布时间:2024-05-28 | 【打印】 【关闭】

2024年5月27日,《Neuroscience Bulletin》期刊在线发表题为《小鼠眶额叶皮层特定类型神经元的全脑输入和输出图谱》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、神经科学国家重点实验室、脑认知与类脑智能重点实验室、上海脑科学与类脑研究中心姚海珊研究组完成。该研究解析了投射特异性的眶额叶皮层神经元的全脑输入以及眶额叶皮层神经元下游抑制性神经元的全脑分布。

眶额叶皮层(Orbitofrontal cortex或Orbital area, ORB)在奖励信息处理、情绪信息处理、抉择和灵活行为中发挥关键作用。在人类患者中,ORB功能障碍与抑郁症、强迫症以及物质使用障碍等精神和神经系统疾病有关。ORB与皮层、丘脑、杏仁核、纹状体和中脑等脑区有广泛的连接。不同的投射特异性ORB神经元及其参与的环路,在刺激-奖励关联、决策制定和灵活行为等方面展现出多样的功能。然而,投射特异性ORB神经元的全脑输入分布还不清楚。

除了向不同的下游脑区投射,ORB神经元也可以根据其亚区位置进行分类,包括外侧、内侧和腹外侧ORB神经元。不同的ORB亚区具有功能异质性。此外,特定ORB亚区的神经元能够与下游脑区的抑制性神经元形成突触连接,从而调控下游脑区的信息处理。但是,ORB神经元靶向的特定类型抑制性神经元的全脑分布还有待研究。

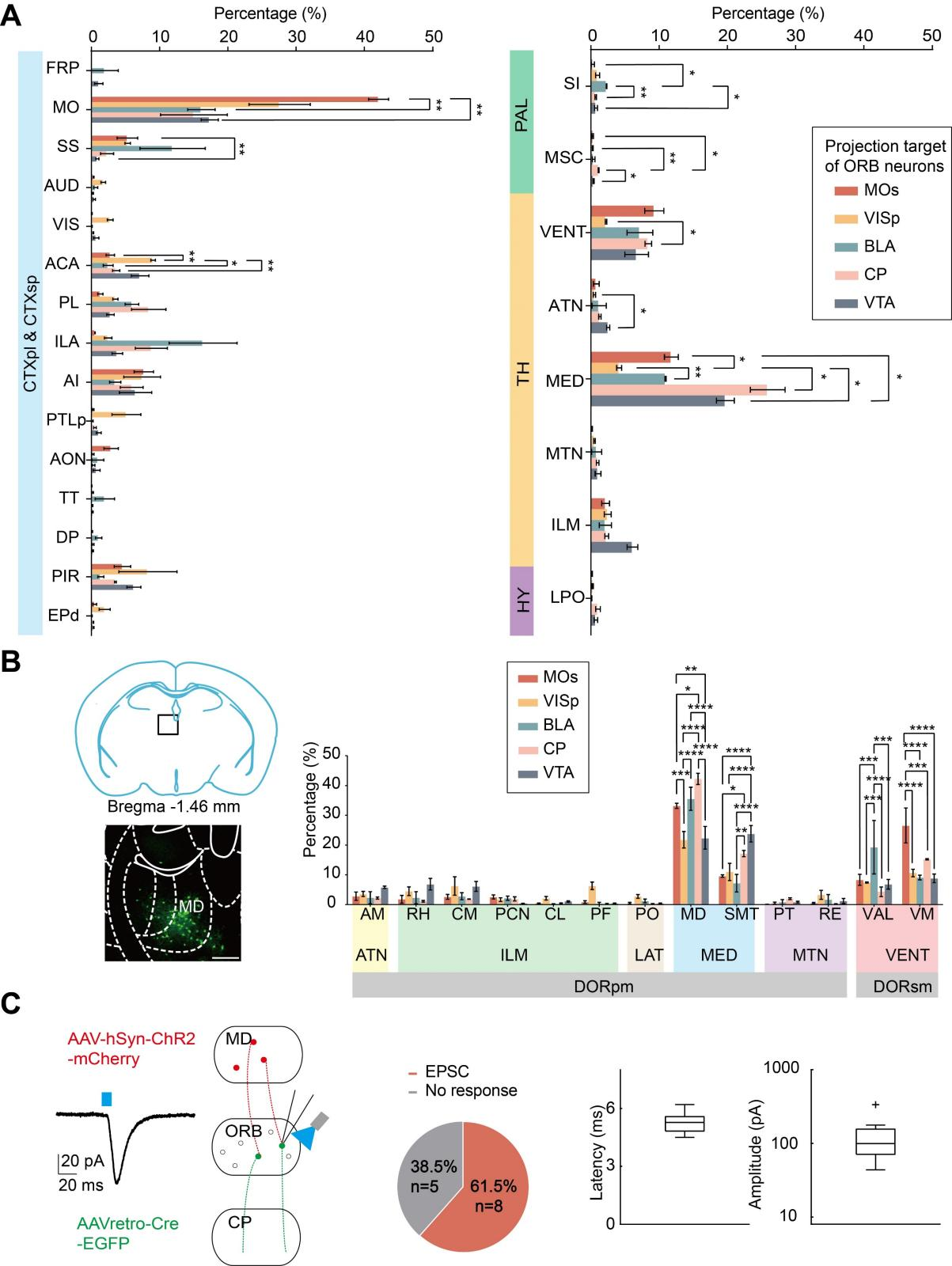

研究人员利用逆行病毒AAVretro-Cre标记投射特异性的ORB神经元,并在ORB注射改造过的狂犬病毒和Cre依赖的辅助病毒,绘制了五种投射特异性ORB神经元的全脑输入。这五种类型的ORB神经元分别投向次级运动皮层(Secondary motor area, MOs)、初级视皮层(Primary visual area,VISp)、基底外侧杏仁核(Basolateral amygdalar nucleus,BLA)、纹状体的尾壳核(Caudoputamen,CP)以及中脑的腹侧被盖区(Ventral tegmental area,VTA)。发现不同的投射特异性ORB神经元都接受来自皮层和丘脑的输入。在躯体运动区(Somatomotor areas, MO)、前扣带区(Anterior cingulate area, ACA)和丘脑背内侧核(Mediodorsal nucleus of thalamus, MD)等脑区中,输入细胞的百分比在不同投射类型的ORB神经元中表现出明显差异。研究人员还选取了输入脑区MD进行功能连接的实验。发现激活MD投往ORB的轴突末梢可以使大部分投向CP的ORB神经元产生兴奋性突触后电流(图 1)。

图 1 投射特异性ORB神经元的全脑输入。A 五种投射特异性ORB神经元的全脑输入分布。B 五种投射特异性ORB神经元在不同丘脑区域的输入细胞分布。C 大部分投向CP的ORB神经元接受MD的功能性输入。

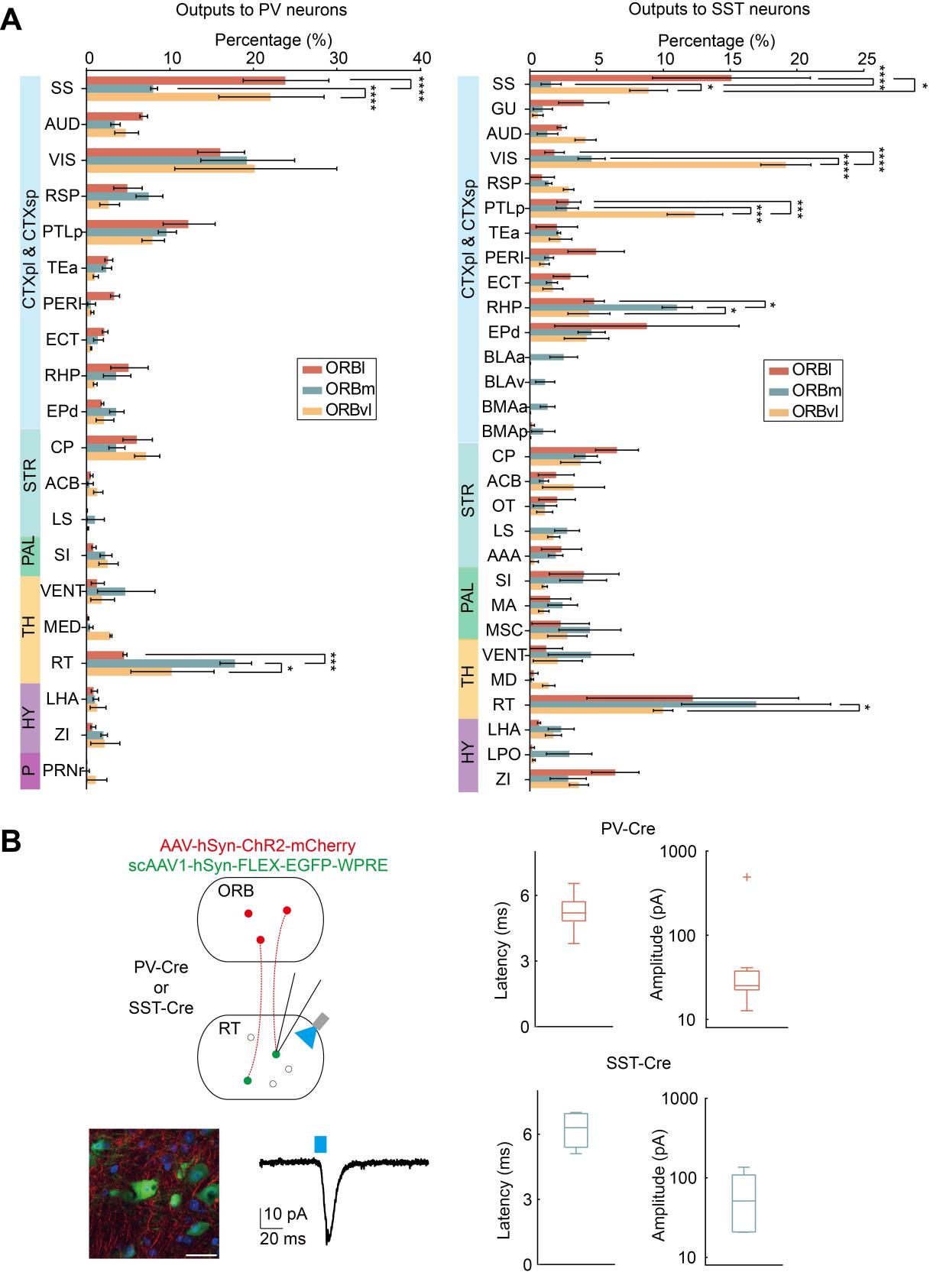

研究人员进一步使用PV-Cre或SST-Cre小鼠,分别在每个ORB亚区注射顺行跨突触病毒scAAV1-FLEX-EGFP,研究了ORB神经元下游的表达小清蛋白(Parvalbumin, PV)或生长激素抑制素(Somatostatin, SST)的神经元的全脑分布。发现ORB顺行跨突触标记的PV或SST神经元广泛分布于皮层、纹状体、苍白球和丘脑等脑区。在包括躯体感觉区(Somatosensory areas, SS)和丘脑网状核(Reticular nucleus of the thalamus,RT)在内的脑区中,不同ORB亚区下游标记的PV或SST神经元比例存在显著差异。研究人员也选取了输出脑区RT进行脑片电生理实验,发现ORB神经元与RT的PV或SST神经元之间存在功能连接(图 2)。

图 2 ORB神经元下游的特定类型抑制性神经元的全脑分布。A 特定ORB亚区下游的PV或SST神经元的全脑分布。B ORB神经元与RT的PV或SST神经元存在功能连接。

综上所述,该研究解析了投射特异性ORB神经元的全脑输入以及ORB特定亚区神经元下游的抑制性神经元分布,为进一步探究ORB的功能提供了解剖学基础。

该研究在姚海珊研究员的指导下完成,姚海珊组的研究生张毅杰和许晓鸿组的张雯副研究员是共同第一作者,徐敏组的王丽昭对图谱数据分析做出了重要贡献,姚海珊组的刘德陈、谢涛嵘和乐子薇也积极参与,脑智卓越中心的徐敏研究员和许晓鸿研究员以及华中科技大学苏州脑空间信息研究院的龚辉教授和李向宁教授提供了重要的帮助。该研究得到科技部、国家自然科学基金委员会、临港实验室、中国科学院和上海市的资助。