上海有机所在非张力烷基碳-碳键的不对称官能团化上取得新进展

文章来源:上海有机化学研究所 | 发布时间:2024-06-06 | 【打印】 【关闭】

近年来,过渡金属催化的不对称ƞ3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。何智涛课题组一直致力于非经典的ƞ3-取代反应的研究,并探索了一系列催化转化策略 (JACS,2021, 143, 7285;Nat. Commun. 2021, 12, 5626; Nat. Synth. 2023, 2, 37; ACIE,2023, 62, e202215568; JACS,2023, 145, 3915; ACIE, 2023, 62, e202301556; ACIE, 2023, 62, e202307628; Nat. Commun. 2023, 14, 6303; ACIE, 2023, 62, e202314517; CCS Chem, 2024, 10.31635/ccschem.024.202404296.)。在此基础上,该课题组进一步探索了尚处于研究空白的烯丙位惰性碳-碳键的不对称活化转化,突破了一直以来关于烯丙位碳_碳键是作为反应的产物而不能作为起始原料的观念。同时,该研究提出了新的去消旋化烯丙基取代的反应机制,即通过形成共轭二烯中间体而产生统一的烯丙基金属物种,从而实现底物的去消旋化。

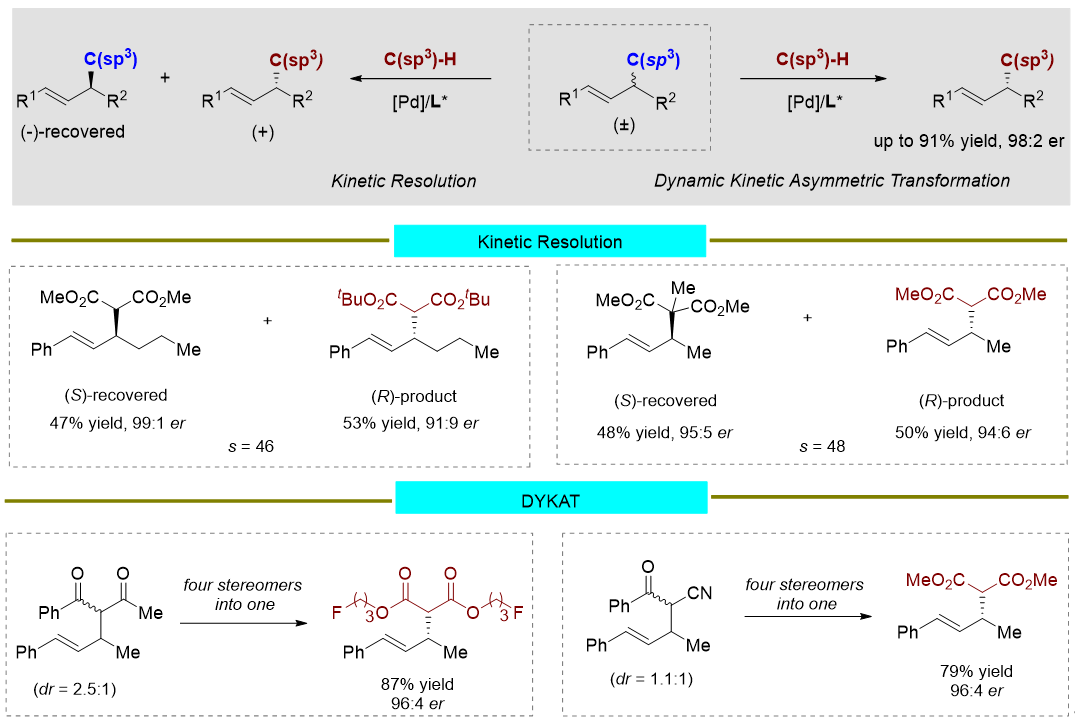

相对于不对称C-H键活化转化,惰性C-C键的不对称转化研究非常有限,且多局限于张力环结构底物。而非张力C(sp3)-C(sp3) 键的催化不对称官能团化的研究几乎处于空白阶段。近日,中国科学院上海有机化学研究所何智涛课题组在国际知名化学期刊Nature Synthesis上在线发表了题为 “Intermolecular Asymmetric Functionalization of Unstrained C(sp3)-C(sp3) Bonds in Allylic Substitution Reactions”的研究论文 (Nat. Synth. 2024, 10.31635/ccschem.024.202404296.)。该工作实现了烯丙位惰性烷基C-C键的催化不对称官能团化。通过不同的催化条件,可分别实现消旋底物的动力学拆分和动态动力学不对称转化过程(图1)。经典的不对称烯丙取代反应中,C-C键的形成通常是反应进行的方向。而该工作证明烯丙位C-C键也可以作为不对称烯丙基取代的反应底物,颠覆了以往的认知。

该工作通过大量的机理实验并结合DFT计算,揭示了底物的去消旋化过程是通过形成共轭二烯中间体完成的,从而实现消旋底物的动态动力学不对称转化。这不同于经典的关于烯丙基底物的去消旋化的机理途径,即依赖于烯丙基金属交换实现。

图1 非张力碳-碳键的不对称官能团化反应

上述工作主要由陈叶伟、邱业皓和刘洋等人共同完成。感谢国家自然科学基金委、上海市科委和上海有机所等的资助。