Molecular Therapy | 上海免疫与感染研究所苏枭研究组合作揭示胆碱能受体α7 nAChR在控制寨卡病毒感染中的作用及分子机制

文章来源:上海免疫与感染研究所 | 发布时间:2024-06-06 | 【打印】 【关闭】

5月30日,Cell旗下国际学术期刊Molecular Therapy在线发表了中国科学院上海免疫与感染研究所苏枭研究组的合作研究论文:Activation of nicotinic acetylcholine receptor α7 subunit limits Zika viral infection via promoting autophagy and ferroptosis。

寨卡病毒(ZIKV)是一种蚊媒病毒,1947年在乌干达的恒河猴中首次发现,随后20世纪60年代在其他非洲国家发现了人类感染和患病的证据。2015年,寨卡病毒在美洲出现,巴西发生大规模流行。寨卡病毒可导致严重的神经疾病,如小头症和格林-巴利综合征。2016年2月至11月,世卫组织宣布寨卡病毒感染相关小头症、其他神经系统障碍为国际关注的突发公共卫生事件。目前亟待研发寨卡病毒感染保护神经损伤的治疗手段。

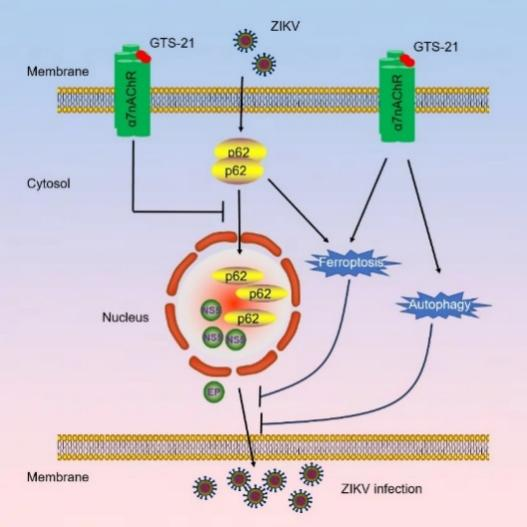

在该项工作中,研究人员首先通过体外多种细胞系(包括神经细胞系,上皮细胞系,昆虫细胞系)揭示了α7烟碱型乙酰胆碱受体(α7 nAChR)在调控寨卡病毒感染中的关键作用。进一步通过转录组分析,系列抑制剂及敲除实验,阐明α7 nAChR的激活增强了细胞自噬和铁死亡通路,减少细胞内寨卡病毒载量。具体来说,ZIKV感染促进E3连接酶NEDD4泛素化p62降解细胞浆的p62并促进p62入核,有利于ZIKV的复制。α7 nAChR激活(GTS-21,受体特异性激动剂)可以抑制上述病理过程。同时α7 nAChR激活可以显著上调LC3B水平促进自噬,但是抑制p62降解过程,导致铁死亡。敲低LC3B和p62均可以促进ZIKV的复制。 在体实验表明,注射GTS-21可以显著提升ZIKV感染新生小鼠的死亡率,下调脑内ZIKV的载量以及减轻ZIKV引起的肢体瘫痪症状。这项研究显示了激活α7 nAChR抑制ZIKV复制和改善神经损伤症状的潜力,为治疗ZIKV感染及其相关并发症提供了新的策略和靶点。

图:激活α7 nAChR抑制ZIKV复制的分子机制

该项研究工作主要由中国科学院上海免疫与感染研究所博士研究生赵才琦,陈杰,刘志华,梁华斌(4人为并列第一作者)在本所苏枭研究员、医克生物金侠博士和上海市肺科医院徐金富教授的共同指导下完成。该研究得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金重点项目和重点专项,中国科学院科技专项的等经费支持。

论文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38822526/

苏枭研究员带领团队提出肺副交感神经炎症反射弧学说,在迷走神经调控肺部感染免疫领域做了系列性研究(成果发表在Cell Discov、EMI、JCI Insight等期刊),工作总结即将在Eur Respir Rev 2024 [DOI: 10.1183/16000617.0008-2024]发表。

研究组正在招收有志于神经免疫研究的优秀博士后和助理研究员,提供有竞争力的薪酬待遇和未来发展机遇。联系方式:xsu@siii.cas.cn