上海天文台在黑洞微扰理论研究中取得突破

文章来源:上海天文台 | 发布时间:2024-06-12 | 【打印】 【关闭】

近日,中国科学院上海天文台引力波研究团队通过对黑洞微扰理论的研究发现了一种适用于任意天体物理环境和的极端质量比旋进系统的引力波计算方法,相关研究成果于2024年5月8日发表在《中国科学(英文版):物理、力学和天文学》(SCIENCE CHINA:Physics, Mechanics & Astronomy)上。

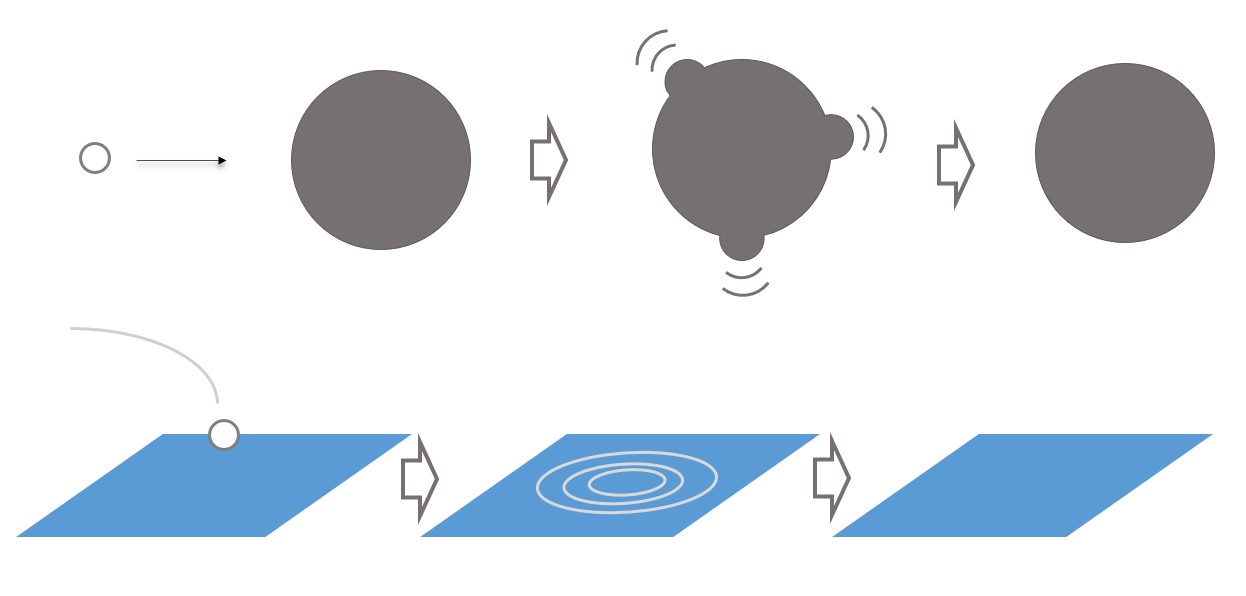

黑洞是宇宙中最神秘的天体之一,因为其极端的引力场和物理环境,使得它成为天然的极端物理实验室,是检验引力理论、研究宇宙演化等的理想对象。当黑洞附近有一颗致密天体“路过”,或者黑洞吞噬了一些物质,这些天体或物质会在黑洞周围的时空结构中产生扰动,进而激发引力波,被称为“时空涟漪”(图1)。黑洞微扰理论,是指科学家们从理论上研究黑洞被扰动后所发出的引力波,获取黑洞本身发出的“声音”特征,是“听诊”黑洞的基本理论依据。

图1,黑洞受到扰动后,对外辐射引力波

黑洞微扰理论被广泛用于极端质量比旋近系统(恒星级致密天体绕转超大质量黑洞)的引力波计算。但长期以来,由于作为摄动源的致密天体的性质和黑洞背景时空的耦合,使得计算非常复杂和低效。此前的研究中,为了简化计算,科学家们只能将恒星级致密天体假设为没有大小和结构的点粒子且必须假设黑洞周围是真空环境。然而,现实情况却是黑洞周围存在吸积盘和暗物质粒子等,致密天体也具有复杂的结构,这些因素都使得计算变得非常复杂或者不可能实现。此外,以这种近似的假设条件参加计算的方法已经不能满足未来高精度引力波探测需要。

为了解决这一困难,中国科学院上海天文台引力波研究团队通过细致研究微扰方程的性质,创造性地提出了一种新方法,彻底分离了扰动源和黑洞背景时空,可用于计算致密天体具有任意内部结构和超大质量黑洞周围任意环境的极端质量比旋近系统的引力波。本次研究首次发现了微扰方程渐进行为对于微扰源的线性性。利用这一性质,引力波作为微扰方程渐近解可以直接表述为微扰源的线性变换。论文第一作者、上海天文台博士研究生江野表示:“这种新方法在理论上可以适用于最一般的情形,也就是黑洞周围存在任意的非真空环境、致密天体存在自旋和结构图等。”

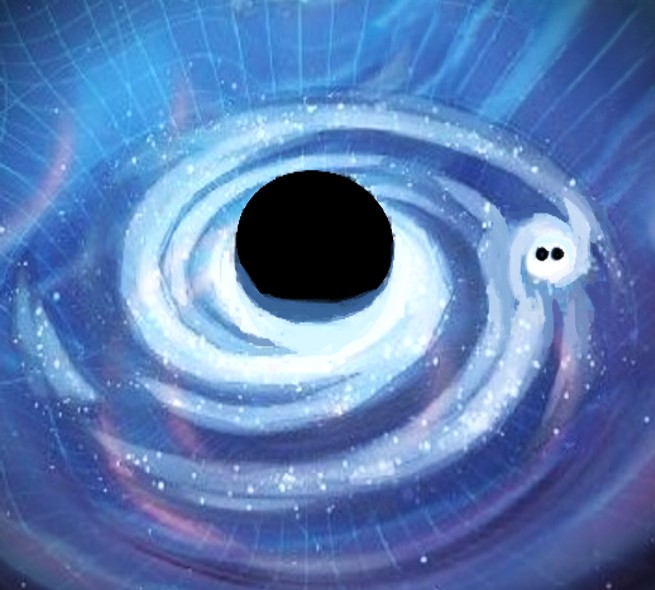

除单个恒星级致密天体绕转超大质量黑洞之外,超大质量黑洞有时也会吸引一对双黑洞,这就构成了极端质量比旋近双星系统(图2)。这种奇特的三体系统能够同时向外辐射低频和高频的引力波。这些低频和高频的引力波能够被地面和空间的引力波探测器同时探测到,从而引起科学家们的广泛关注。不过,如何计算这种极端质量比旋近双星系统的引力波信号,仍然存在一定的挑战。针对这一问题,上海天文台团队和中国科学院大学吴岳良院士团队合作,将双黑洞视为带有复杂内部结构的单体,首次精确计算了极端质量比旋近双星系统的引力波。这类系统的研究对星系核动力学和检验引力理论都有重要意义。相关成果于2024年5月9日发表在国际期刊《欧洲物理学期刊C》(The European Physical Journal C,EPJC)上。

图2,极端质量比旋近双星示意图

论文通讯作者、上海天文台韩文标研究员认为:“对黑洞微扰源和时空背景的分离,是对黑洞微扰论自提出以来形式上为数不多的重要发展。利用我们的方法,黑洞时空相关的量只需要计算一次即可,当摄动源发生变化时,只需要将源的参数和黑洞时空相关的量直接线性组合即可,这样就可以处理复杂环境和复杂结构的微扰方程,同时大大提升了计算效率。”韩文标还指出,这一新方法将对极端质量比旋近波形模板的构建很有帮助,有助于空间引力波探测器的数据分析。

论文链接:

https://doi.org/10.1007/s11433-024-2366-5

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-12841-3

科学联系人:

韩文标,中国科学院上海天文台,wbhan@shao.ac.cn