彗星的尘埃活动主要由挥发冰的升华驱动,太阳辐射加热导致水冰等的升华,释放出的气体将尘埃颗粒带离彗核,形成彗发和彗尾。欧空局的罗塞塔(Rosetta) 空间任务在2014至2016年间对彗星67P/Churyumov-Gerasimenko (67P) 进行了长达两年多的伴飞探测。其上搭载的OSIRIS科学相机系统获得的观测数据构成了迄今为止最完善的彗核活动图像数据库。这些数据显示,除常规的水冰周日循环产生的稳定彗发和近日点前后的爆发式尘埃喷发外,67P上还存在大量新形态的活动现象,其中就包括分米级以上巨石(boulder)的活动,利用传统彗星活动模型难以对此类活动的机制进行直接解释。

上海天文台太阳系小天体探测与研究团组针对彗星的巨石活动展开了系统研究,并在分米级石块的集群抛射现象及三十米级巨石的表面迁移现象的研究中取得进展。通过将图像数据与高分辨率地形模型、热物理模型相结合,研究团队探讨了这些活动现象背后的复杂机制,为进一步了解彗星的演化和彗核物理特性提供了新视角。

进展一:分米级石块的集群抛射现象研究

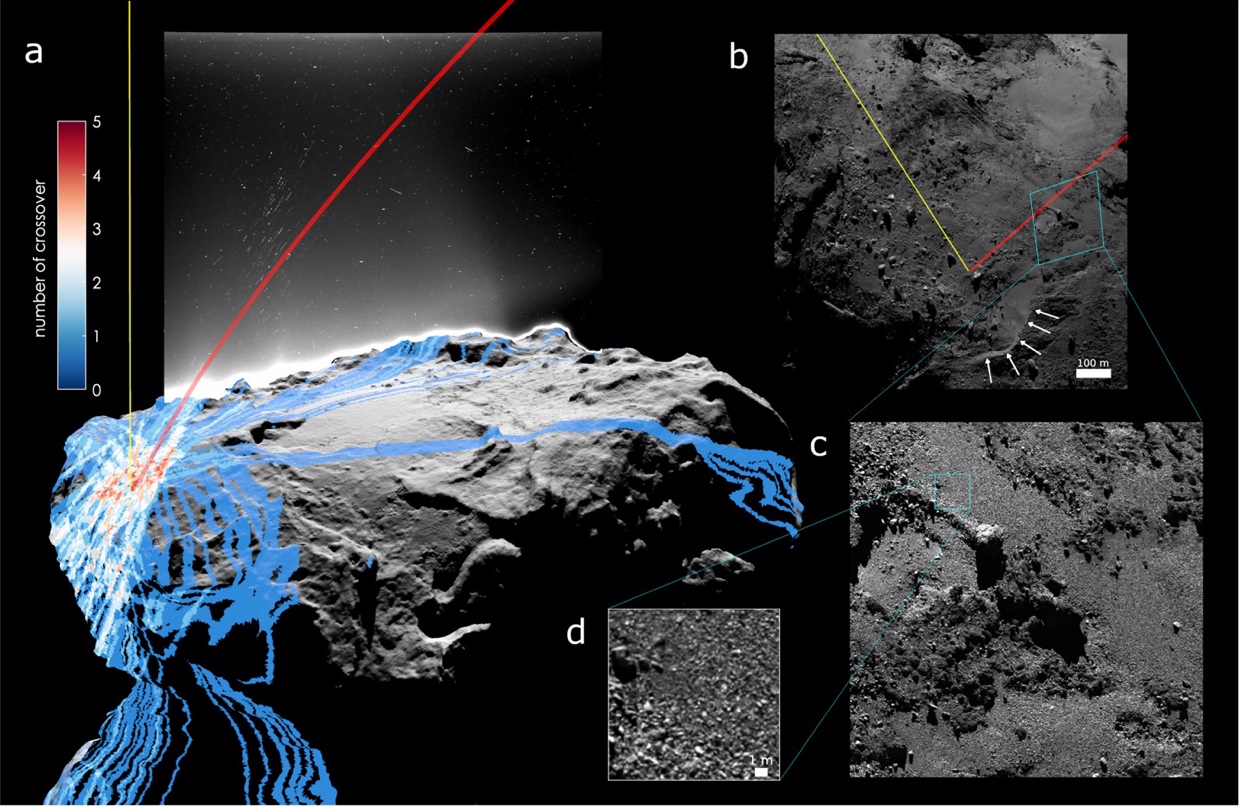

在67P逐渐远离太阳的阶段,OSIRIS相机捕捉到了彗核邻近区域内分米级石块的集群抛射现象。进一步的数据挖掘显示,该类活动以彗星自转为周期反复发生,因此很可能与水冰升华具有相关性。然而,该现象在67P距离太阳3个天文单位(au)以上时依然存在,而水冰在该距离上的活动通常已较为微弱。为研究此类活动的可能机制,团队首先分析了不同观测角度下石块的二维轨迹,发现它们可追溯到彗核表面的同一源区。该区域为67P的高活跃性区域之一,且表面散落大量分米到米级的巨石 (图1)。

图1. 彗星67P石块集群抛射与来源区 a) OSIRIS数据显示的某一次石块集群抛射现象,图中成簇的短亮线段即为分米级至米级石块的轨迹。红色线为仿真得到的某一石块的可能运动路径,黄色线为太阳方向。前景是该观测时刻67P彗核的仿真图像,彗核上的彩色渲染为石块可能的发射位置,交汇区域 (红色)为最有可能的共同来源区。b) 石块源区的高分辨率图像,黄色和红色线分别对应(a)中太阳方向和石块轨迹的投影。c) 和d) 更高分辨率的源区图像 ,显示该区域分布着大量分米到米级的石块。

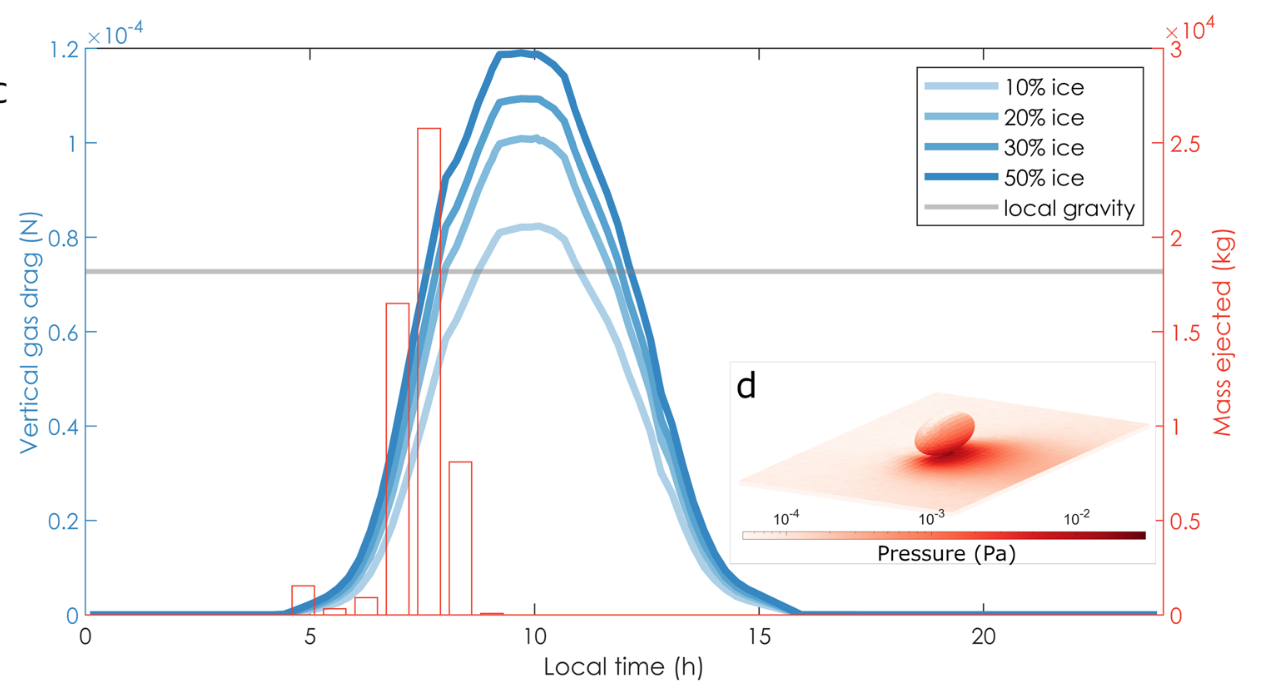

研究团队进一步仿真了一个分米级椭球形石块在该区域真实环境中的周日热物理过程,发现在观测时间段内,该区域的表面石块接受的光照存在不对称性。石块面向太阳一侧的光照积累比另一侧高出几倍,导致单侧温度迅速升高、水汽压力增加,并可能最终触发其抛射(图2)。

图2. 仿真结果显示,分米级椭球形石块的周日水冰升华产生的气体拖曳力在彗星当地时间上午8点左右足以克服重力,且该时间与根据观测推算的石块抛射时间分布 (柱状图) 基本一致。不同深度的蓝色对应假设不同水冰含量的模型结果。右下角为该仿真场景的三维图像,色彩代表水汽压力。

然而,仿真结果也显示,仅依赖水冰升华的气体压力并不足以支撑分米级以上石块获得所观测的初速度,因此,触发巨石抛射的很可能是包括干冰升华在内的多种挥发冰活动的共同作用,值得进一步研究。

进展二:三十米级巨石的迁移机制研究

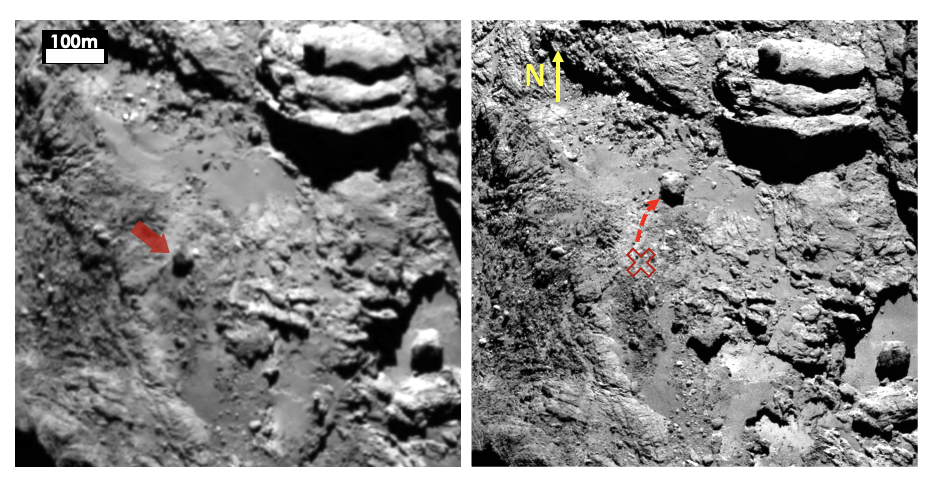

67P彗星过近日点时,米级甚至几十米大小的巨石在彗星表面发生迁移,带来显著的局部地质变化。其中最著名的事件是Khonsu地区一直径30米的巨石向北迁移了约140米。OSIRIS于2015年5月和2016年2月分别获得的两张图像的对比揭示了该事件(图3)。然而,由于期间缺乏该区域足够高分辨率的图像数据,对这一事件成因的研究主要停留在定性阶段。

图3. 67P Khonsu地区直径30米的巨石在近日点前后的长距离迁移。左:OSIRIS 于2015年5月获得的观测,红色箭头指示的是移动前的巨石;右:OSIRIS于2016年2月获得的观测,显示了同一区域在几乎相同的观测几何下的影像。可以看到巨石已向北发生了约140米的迁移,红色空心叉号显示巨石的本来位置。

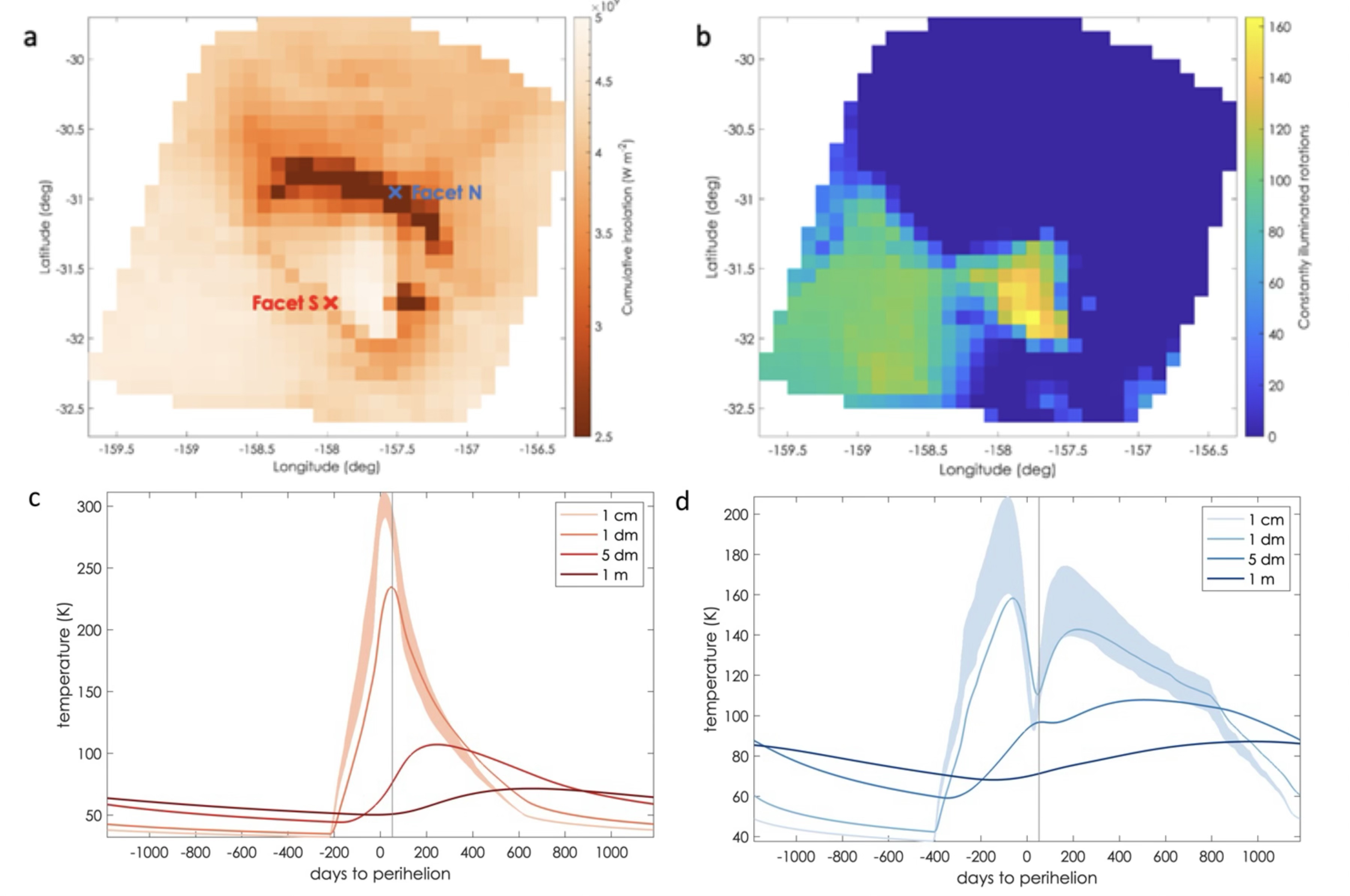

研究团队在详细梳理了覆盖Khonsu区域的所有图像数据后,成功发现这一事件发生于2015年10月13日,且迁移在14个小时内完成,这说明巨石迁移为突发活动,而非渐进式演变。基于更准确的触发时间,团队进一步分析了巨石及其周边区域的热力学历史。发现巨石南北两侧的热量积累在彗星轨道周期的时间尺度上存在不对称性,可能导致挥发冰的不平衡喷发,并产生向北面斜坡下方的净推力(图4)。据此,本工作在过往研究所提出的爆发活动推动巨石、地质变化扰动巨石和彗核震动触发巨石等假说之外,提出了巨石活动的新机制,即石块内部的不对称热力学活动产生的挥发冰爆发导致了“火箭效应”,并触发了其长距离移动。同时,研究团队还获得了与巨石迁移相关的区域活动和变化的详细时间线,发现了事件发生时和发生后巨石附近存在频繁的尘埃夜间喷发活动,这可能与巨石移位导致的富冰表面暴露有关。

图4. 巨石南北两侧的不对称热力学历史。a) 巨石及其周边在迁移前五个月内累积接受的辐射热量的分布;b) 同一时间段内持续光照时间的分布(以自转圈数为单位);c) & d) 位于巨石南北两侧的代表点(对应a中的Facet S和Facet N)下不同深度的温度随67P轨道位置的变化,灰色垂直线对应迁移事件发生时刻。

论文信息

进展一:2024年发表于天文学期刊ApJL,第一作者和通讯作者为中国科学院上海天文台研究员史弦。

Shi, X., Hu, H., Agarwal, J., Güttler, C., Rose, M., Keller, H.U., Fulle, F., Deller, J., and Sierks, H., 2024, Diurnal Ejection of Boulder Clusters on Comet 67P Lasting beyond 3 au, The Astrophysical Journal Letters, 961(1):L16, doi: 10.3847/2041-8213/ad18d9。

进展二:2025年发表于天文学期刊ApJ,第一作者和通讯作者分别为中国科学院上海天文台在读研究生唐相和研究员史弦 。

Tang, X., Shi X., and El-Maarry, M. R. 2025, Boulder Migration in the Khonsu Region of Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko, The Astrophysical Journal, 979(1):91, doi: 10.3847/1538-4357/ad9825

科学联系人:史弦,shi@shao.ac.cn