近年来,随着摩尔定律逼近极限,传统硅基电子器件面临尺寸缩小、功耗增加和性能瓶颈等挑战。在此背景下,二维材料因其原子级厚度、高电子迁移率、优异的光电特性,成为推动新型电子器件、智能传感器、光通信及量子计算等领域变革的关键。中国科学院福建物质结构研究所刘伟研究员团队长期致力于高性能二维电子与光电器件的研究,近期在高介电二维材料、范德华异质结构及光电探测等多个前沿方向取得系列突破。该研究不仅突破了现有器件的性能瓶颈,还为未来信息技术、人工智能、智能传感及量子计算奠定了基础。

研究进展一:可控合成用于二维电子器件的非层状高κ-Mn3O4单晶薄膜

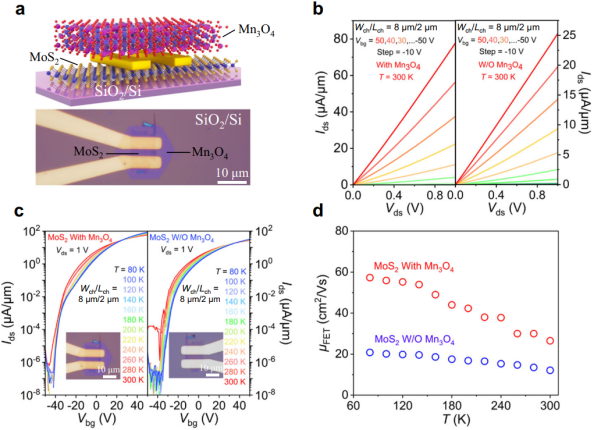

二维(2D)材料因其原子级薄层和独特的电子特性,显示出超越传统硅材料性能限制的巨大潜力。然而,选择和集成高κ材料以优化基于2D材料的场效应晶体管(FETs)的性能并进一步缩小器件尺寸仍然是一个重大挑战。为此,刘伟研究员团队创新性地提出了一种通过CVD技术在云母基底上生长非层状高κ Mn3O4单晶薄膜,通过最小化基底晶格失配和控制生长动力学的策略,实现了可控超薄Mn3O4单晶纳米片的制备。所制备的Mn3O4单晶纳米片展示了高达135的介电常数、低至0.8 nm的等效氧化物厚度(EOT)和超过10 MV/cm的击穿场强。电学性能测试进一步证明了高κ Mn3O4作为MoS2 FETs栅极电介质的优越性能。该工作不仅扩展了2D高κ介电材料家族,还为非层状材料单晶薄膜的外延生长提供了可行的探索,为下一代高性能2D晶体管的制造开辟了新的途径。

高κ值Mn3O4作为顶部封装层对MoS2双探针场效应晶体管(FETs)进行封装及电学性能研究

相关研究成果以“Controllable synthesis of nonlayered high-κ Mn3O4 single-crystal thin films for 2D electronics”为题发表在国际综合性期刊Nature Communications上,福建师范大学联培硕士生袁佳帅为论文第一作者,中国科学院福建物构所刘伟研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56386-9

研究进展二:成分工程调控二维铕氧硫化物介电特性

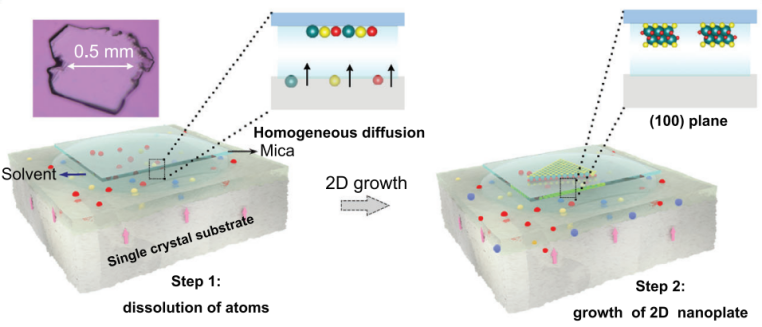

高κ介电材料在现代晶体管中发挥着关键作用,通过改善栅极控制和降低功耗来推动器件小型化。然而,在场效应晶体管(FET)中同时优化带隙和介电常数仍然是一个重大挑战。刘伟研究员团队首次通过成分工程合成了一种新型的二维准范德华(vdW)铕氧硫化物(Eu₂SOₓ)化合物,包括六方相Eu₂SO₂和四方相Eu₂SO₆。通过氧含量调控,实现了介电性能的可调性。通过将超薄Eu₂SO₂纳米片与MoS₂场效应晶体管(FET)集成,实现了接近理论极限的电学性能。结果表明了Eu₂SOₓ在平衡介电常数和带隙之间的潜力,为多样化的二维电子应用提供了定制解决方案。此外,Eu₂SO₆的介电性能使得反向栅极MoS₂ FET和功能逻辑反相器的制造成为可能,进一步展示了其在电子器件中的应用潜力,为开发适合先进电子应用的多功能栅极介电材料提供了新的机会。

两种典型准范德华(vdW)层状Eu2SOx单晶的生长机理

相关研究成果以“Dielectric Regulation in Quasi-vdW Europium Oxysulfur Compounds by Compositional Engineering for 2D Electronics”为题发表在国际综合性期刊Advanced Materials上,中国科学院福建物构所博士后坚传勇为论文第一作者,中国科学院福建物构所刘伟研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202418328

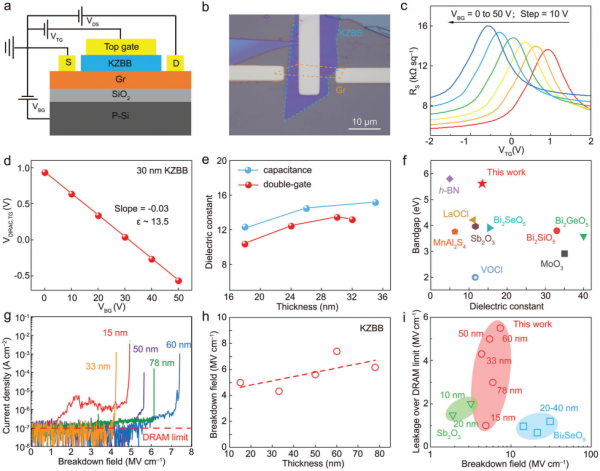

研究进展三:高介电深紫外光学晶体 KZn₂BO₃Br₂ (KZBB) 在二维电子器件中的应用

随着硅基晶体管尺寸接近物理极限,其性能退化问题日益显著,主要由于薄通道材料的电性能退化和短沟道效应导致的栅极难控制。开发具有原子级平面范德华(vdW)界面的介电材料对于优化二维器件的性能至关重要。刘伟研究员团队首次通过机械剥离法制备了AZBX(AZn2BO3X2,其中A=K或Rb,X=Cl或Br)薄膜,并重点研究了KZBB(KZn2BO3Br2)。高介电常数(约13.5)KZBB介电层实现了有效的栅极调节和出色的器件稳定性。此外,AZBX薄膜具有惰性范德华界面,使其与二维半导体高度兼容。此工作扩展了二维材料和介电材料的体系,为超薄、高性能电子器件的发展铺平了道路。此外,直接在二维半导体上生长2D KZBB不仅提高了器件的电学性能和稳定性,还简化了制造过程,提高了工业应用的可扩展性。

作为顶栅介电的KZBB的介电性能

相关研究成果以“Layered Deep-UV Optical Crystal KZn2BO3Br2 as a High-𝜿 Dielectric for 2D Electronic Devices”为题发表在国际综合性期刊Advanced Materials上,福州大学联培硕士生李轶翔为论文第一作者,中国科学院福建物构所刘伟研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202409773

研究进展四: Sb2Te3/WSe2范德华异质结基自供能仿生双模传感器

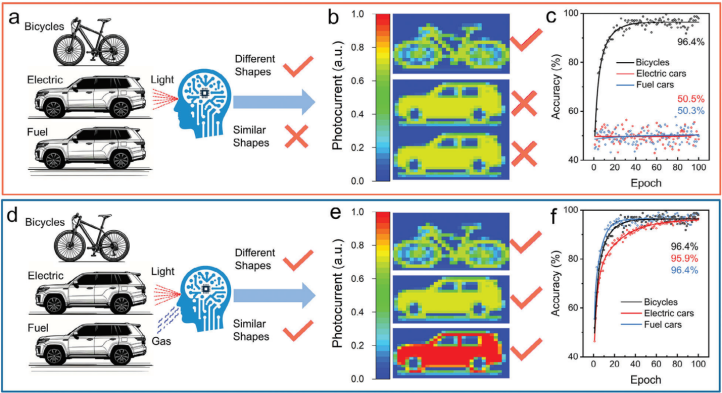

在机器人视觉、自动化制造和自动驾驶等领域,精确识别物体至关重要。当前的传感器技术通常依赖单一类型的刺激,经常在准确性上不足。刘伟研究员团队与徐刚研究员团队合作研究一种基于范德华异质结的自供能仿生双模传感器,用于精确识别物体。通过精确堆叠方法制备了一种新型的Sb2Te3/WSe2型I异质结,通过在价带创建单侧障碍和在导带实现近零偏移,克服了光和气体传感材料在结构要求上的矛盾。通过卷积神经网络(CNN)训练,模拟视觉和嗅觉传感数据,实现了对自行车、电动汽车和燃油汽车的高准确率识别。本工作实现了在单设备中集成光电子和气体传感性能的最佳表现,实现了首个仿生视觉-嗅觉双模识别,为创建高效的自供能传感材料提供了新方法,为下一代仿生双模设备在环境保护、医疗保健等领域的广泛应用铺平了道路。

视觉感知识别和视嗅双模识别的示意图

相关研究成果以“Van der Waals Heterojunction Based Self-Powered Biomimetic Dual-Mode Sensor for Precise Object Identification”为题发表在国际综合性期刊Advanced Materials上,中国科学院福建物构所助理研究员何绪和中国科学院福建物构所博士研究生朱鑫旭为论文共同第一作者,中国科学院福建物构所刘伟研究员和徐刚研究员为论文的共同通讯作者。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202411121

研究进展五:无转角的MoTe2/MoS2异质双层中的近红外层间激子

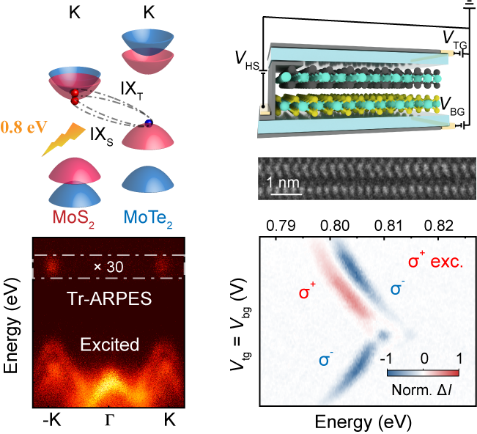

基于范德华异质双层中层间激子的激子器件是推进光电互连电信的有前途的平台。大多数 IX 的发射能量处于硅的吸收带内,且通常振子强度较小。此外,关键的电信 C 波段(≈1550 nm)中缺乏激子发射,这是与硅光子学和全光互连通信相关的高性能设备所需的最低传输损耗的标准化电信波段。因此,开发高性能的电信 C 波段激子器件对于基于光纤网络和片上集成的未来固态量子互联网而言至关重要。刘伟研究员团队通过化学气相沉积、严格对齐的 MoTe2/MoS2异质双层中 0.8 eV (1550 nm) 的激子发射来解决这一限制。通过双栅电场控制,双跃迁过程耦合到相反的圆偏振光子模式,偏振度可达90%。斯塔克效应调谐使发射能量范围扩大了150 meV(270 nm)以上,覆盖了电信C波段。该研究为激子复合的研究提供了材料平台,大大提升了激子器件在硅光子学和全光通信中的应用前景,也为开发通讯波段量子光源提供了基础。

无转角的MoTe2/MoS2异质双层中的近红外层间激子

相关研究成果以“Infrared Interlayer Excitons in Twist-Free MoTe2/MoS2 Heterobilayers”为题发表在国际综合性期刊Advanced Materials上,中国科学院福建物构所博士后巨乾坤为论文第一作者,中国科学院福建物构所刘伟研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202404371