4月11日,国际学术期刊Nature Immunology在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所肖意传研究组的合作研究成果,题为Microbiota-shaped neutrophil senescence regulates sexual dimorphism in bladder cancer。肖意传团队长期致力于免疫衰老的调控与致病机制研究,此研究利用多组学技术结合动物模型,系统揭示了受肠道菌群影响的中性粒细胞衰老在调控实体肿瘤性别二态性中的关键作用,为实体肿瘤患者的性别差异治疗提供了新的理论基础和分子靶标。

临床统计数据表明,几乎所有的非生殖系统肿瘤都存在性别二态性,主要表现为男性的肿瘤发病率和致死率都显著高于女性。尽管性激素(如雄激素)、性染色体及相关基因的差异被认为是潜在原因,但决定肿瘤性别差异的免疫学机制仍不清楚。肿瘤微环境(TME)中浸润的不同类型的免疫细胞对于肿瘤免疫的调控以及肿瘤的发生发展至关重要,其中浸润的中性粒细胞在肿瘤免疫的调控中展现出促癌或抑癌的双重作用,然而它们的功能异质性是否在肿瘤性别差异中发挥功能尚不明确。

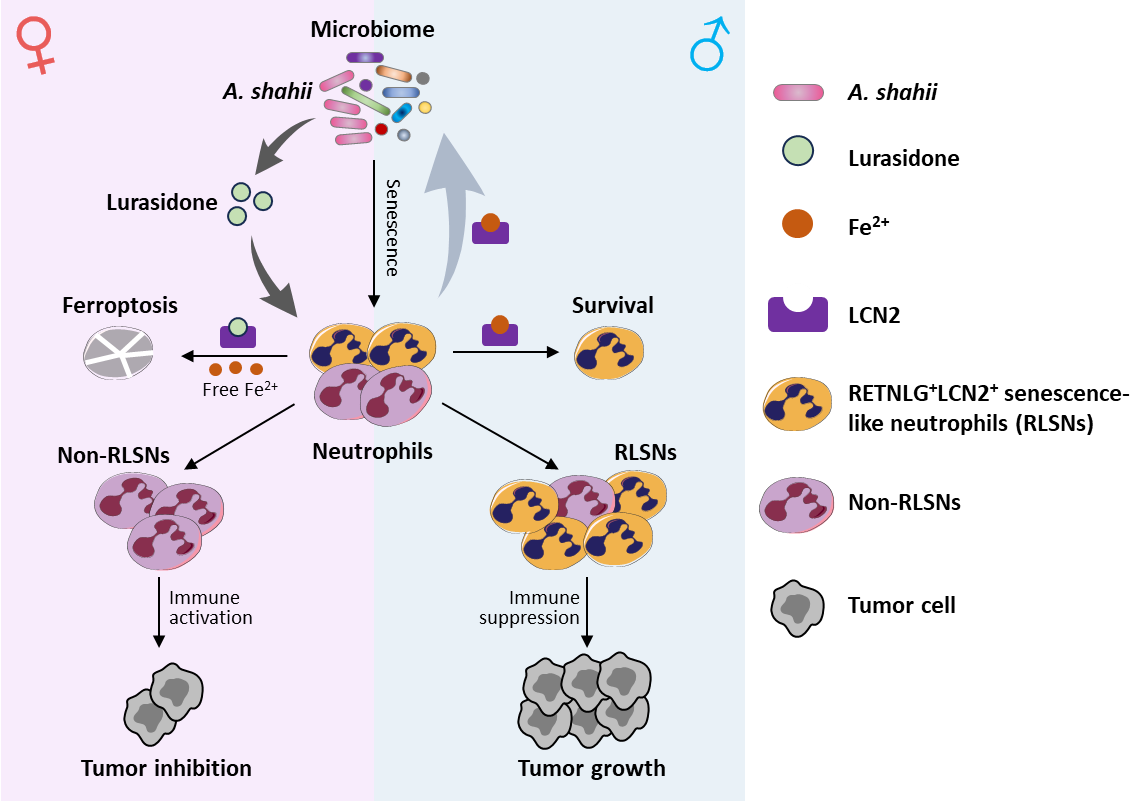

首先,研究团队利用单细胞测序技术,分析了雌雄膀胱癌肿瘤小鼠的肿瘤浸润免疫细胞,发现中性粒细胞在肿瘤中的浸润存在最为显著的性别差异,并鉴定到一群与年龄相关的衰老样中性粒细胞亚群。相比非衰老中性粒细胞,其显示出更强的免疫抑制能力,且在雄性的肿瘤微环境中富集,进而导致雄性肿瘤微环境中抗肿瘤免疫的低下。基于该衰老样中性粒细胞亚群的特征性基因表达谱,将其命名为Retnlg+Lcn2+ senescence-like neutrophils (RLSNs)。基于TCGA数据集的分析结果显示,膀胱癌患者中RLSNs的存在(通过RLSNs的特征性基因集鉴定)与患者较差的总生存期(OS)显著相关。如果利用Retnlg-DTR系统特异性去除RLSNs时,雌雄小鼠肿瘤生长的差异就消失了,说明中性粒细胞的衰老确实影响了肿瘤的性别二态性。

基于先前研究提示中性粒细胞衰老由肠道微生物群调节,研究团队进一步发现雌性小鼠肠道中一种名为Alistipes shahii的肠道菌(以下简称A. shahii)显著增多,且该菌相关的代谢产物鲁拉西酮的水平在雌性小鼠中更高。鲁拉西酮可直接靶向RLSNs中的标志性蛋白——LCN2,由于LCN2是一种铁螯合蛋白,由此释放细胞内Fe²⁺并促进RLSNs的铁死亡,最终清除了雌性肿瘤中富集的RLSNs。而雄性因缺乏A. shahii及鲁拉西酮,导致RLSNs的铁死亡被抑制,并大量积累在雄性肿瘤微环境中以抑制抗肿瘤免疫。此外,雄性体内积累的RLSNs会分泌大量LCN2蛋白以清除对铁敏感的A. shahii,进一步抑制了体内A. shahii的含量。

综上,本研究首次揭示了肠道菌A. shahii相关的代谢产物鲁拉西酮通过靶向LCN2调控RLSNs铁死亡,进而调节肿瘤的性别二态性的新机制,为男性和女性膀胱癌患者制定差异性治疗策略提供理论基础和分子靶标。

此外,已获美国FDA批准的抗精神病药物鲁拉西酮或可被重新用于增强抗肿瘤免疫,既可单独使用,也可与现有免疫疗法联用,为膀胱癌患者差异性治疗开辟新路径。

中国科学院上海营养与健康研究所肖意传和秦骏研究员,中国科学院深圳先进技术研究院刘陈立研究员为文章的共同通讯作者。中国科学院上海营养与健康研究所副研究员朱清晨和黄焕、博士生张贵恒,上海交通大学医学院附属仁济医院副主任医师曹明为该论文的第一作者。该工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中国科学院的资助,同时也得到了中国科学院上海营养与健康研究所所级公共技术中心分析测试技术平台和实验动物技术平台的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41590-025-02126-6

图:中性粒细胞衰老调节肿瘤性别二态性模式图