稀土离子的紫外上转换发光在紫外杀菌、癌症治疗、光化学反应和空间科学等前沿领域具有广阔的应用前景。通常,稀土紫外上转换发光是在980 nm近红外激光激发下,通过Yb3+到Tm3+的四光子或五光子能量传递上转换过程实现。与Tm3+相比,Er3+可以通过Yb3+到Er3+的三光子能量传递过程获得紫外上转换发光(4G11/2 → 4I15/2: ~380 nm),因此具有更高的理论发光效率。然而,由于Er3+的能级稠密,容易发生交叉弛豫,而且还存在Er3+到Yb3+的能量反传递和Yb3+的能量迁移过程,从而引起无辐射弛豫能量损失,因此,Er3+通常很难在4G11/2能级获得有效的电子布居来实现高效紫外上转换发光。

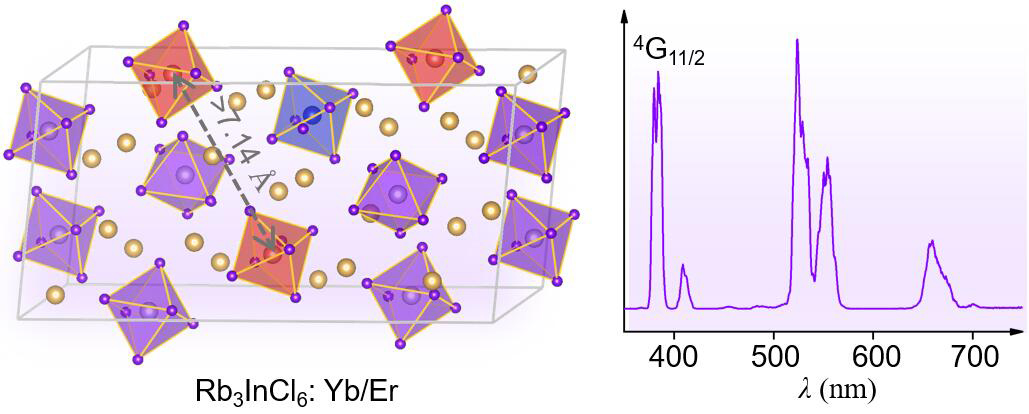

图1 Yb3+/Er3+共掺零维Rb3InCl6反常强紫外上转换发光:晶体结构示意图与上转换发射光谱。

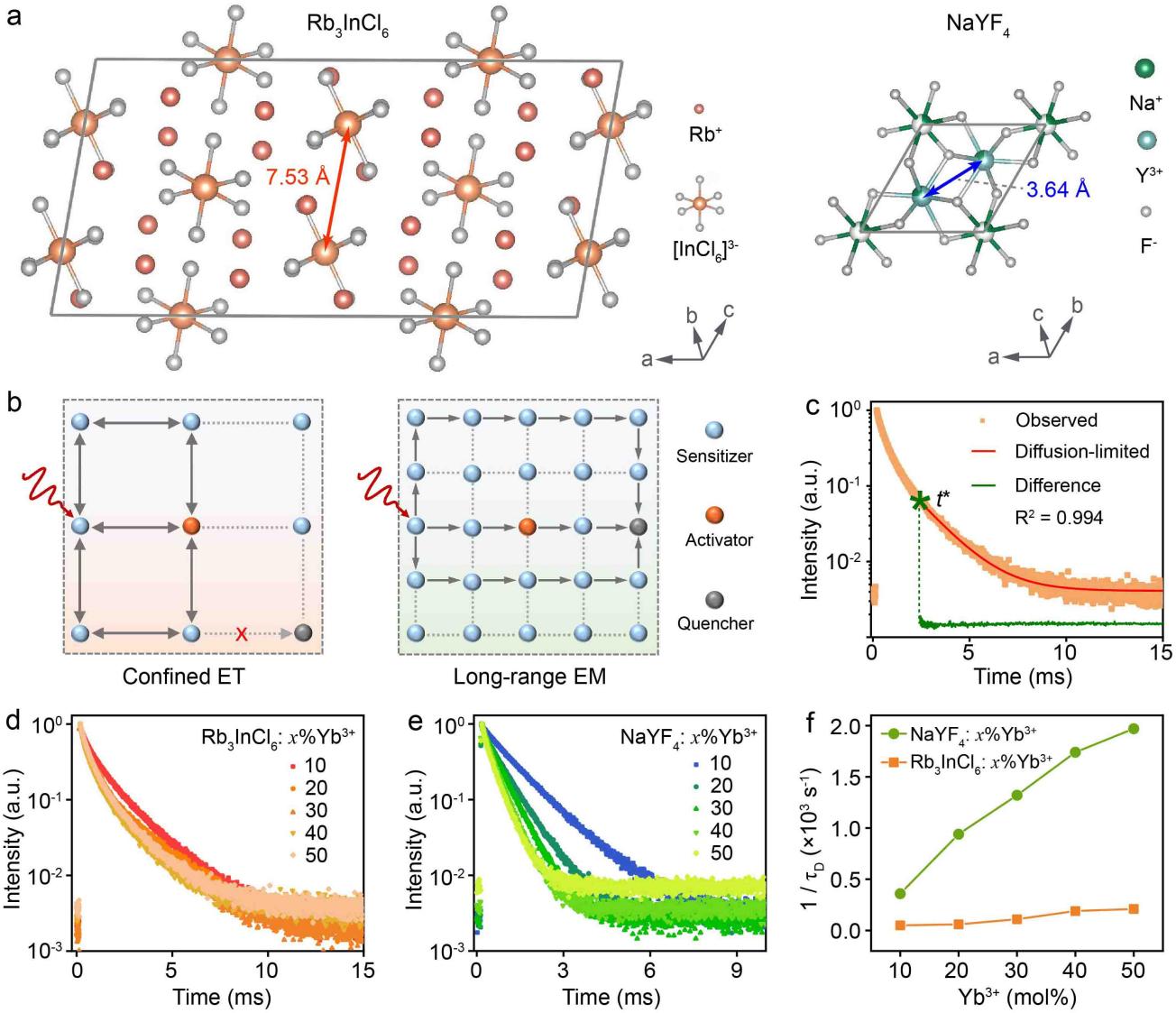

近日,中国科学院福建物质结构研究所/闽都创新实验室陈学元团队郑伟和黄萍研究员在Yb3+/Er3+共掺零维Rb3InCl6中首次观测到Er3+在384 nm的反常强紫外上转换发光(图1)。由于Rb3InCl6: Yb3+/Er3+稀土离子的间距大(>7.14 Å),Yb3+的长程能量迁移受到了抑制,使得激发光能量被限制在[YbCl6]3−和[ErCl6]3−八面体短程范围。这种Yb3+/Er3+的限域能量传递与Rb3InCl6的低声子能量(<282 cm−1)有利于Er3+的4G11/2能级电子布居,从而产生Er3+在384 nm(4G11/2 → 4I15/2)的反常强紫外上转换发光。在60 W cm−2的980 nm激光激发下,其紫外/绿光上转换发射强度比值(0.864)显著高于NaYF4: Yb3+/Er3+(<0.1)等经典上转换材料,紫外上转换发光量子产率(0.12%)也明显优于NaYF4: Yb3+/Er3+(0.04%)。团队还结合理论计算,利用受限能量迁移模型对比分析了Rb3InCl6与NaYF4掺杂体系中Yb3+的能量迁移速率,通过拟合不同Yb3+掺杂浓度的荧光衰减曲线,发现Rb3InCl6: Yb3+中Yb3+的能量迁移速率比NaYF4: Yb3+慢一个数量级(图2),进一步确认了Rb3InCl6: Yb3+/Er3+独特的零维结构与较大的离子间距导致的Yb3+/Er3+限域能量传递过程。

图2 Rb3InCl6: Yb3+/Er3+中Yb3+/Er3+限域能量传递:(a)Rb3InCl6和NaYF4的晶体结构;(b)限域能量传递与长程能量迁移示意图;(c)受限能量迁移模型拟合荧光衰减曲线;(d)Rb3InCl6: x%Yb3+与(e)NaYF4: x%Yb3+中Yb3+的荧光衰减曲线及(f)能量迁移速率。

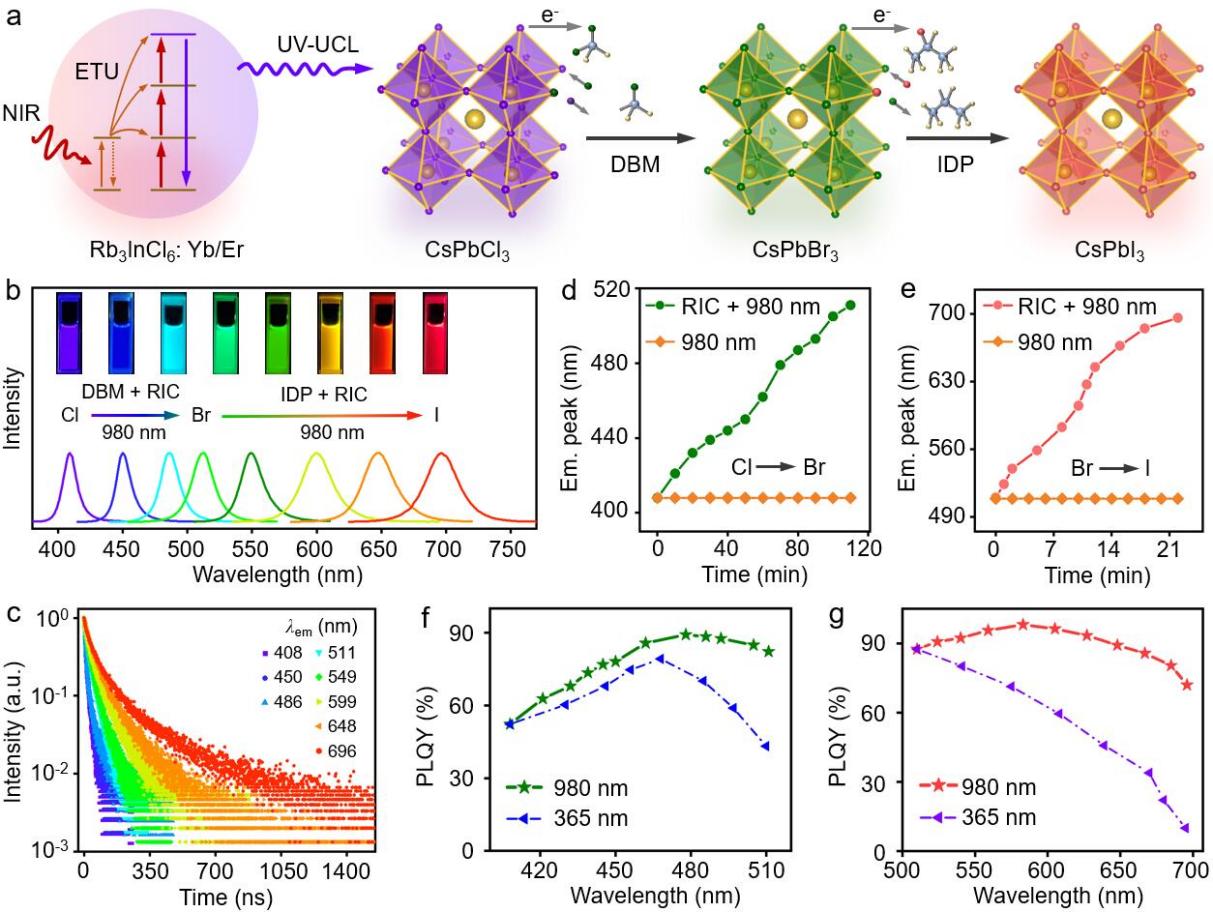

进一步地,团队利用Rb3InCl6: Yb3+/Er3+纳米晶的强紫外上转换发光,将其应用于近红外光控CsPbX3(X = Cl,Br,I)钙钛矿纳米晶的离子交换。在980 nm激发下,Rb3InCl6: Yb3+/Er3+的强紫外上转换发光可被CsPbX3吸收,从而促进钙钛矿纳米晶到二溴甲烷和碘代丙烷等卤代烷烃的电子转移,使得卤代烷烃的碳-卤键断裂释放卤素离子,并与CsPbX3纳米晶发生离子交换反应。利用980 nm近红外激光的远程操控,不仅可以避免长时间紫外光照对钙钛矿纳米晶造成光损伤,还可以通过调节激光的开启/关闭、辐照时间和激光功率实现对交换过程的远程控制,获得在不同波段(408−696 nm)高效发光(PLQY:52.3−98.1%)的混合卤素CsPbX3纳米晶(图3)。

图3 Rb3InCl6: Yb3+/Er3+用于CsPbX3钙钛矿纳米晶的近红外光控离子交换:(a)离子交换示意图;(b)离子交换后CsPbX3纳米晶的发射光谱、发光照片及(c)荧光衰减曲线;(d,e)离子交换混合溶液在980 nm激光辐照不同时间后对应的发射峰位置;(f,g)离子交换混合溶液在980 nm激光和365 nm紫外灯辐照后的发光量子产率对比。

该工作提供了一种通过限域能量传递和晶格调制实现Er3+反常强紫外上转换发光的新策略,也为稀土上转换新材料的设计合成及其在近红外光控化学反应等领域的应用开发提供了新途径。相关结果于2025年7月22日在线发表于《自然·通讯》杂志(Nat. Commun.2025,16,6762. DOI: 10.1038/s41467-025-58901-4)。论文的第一作者是中国科学院福建物构所博士生张文,通讯作者为中国科学院福建物构所郑伟、黄萍和陈学元研究员。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和福建省杰出青年基金等项目支持。

此前,陈学元团队在稀土及新型金属卤化物发光材料的设计合成和激发态动力学研究方面取得了系列重要进展。例如,提出一种光控合成新方法实现稀土上转换纳米晶/钙钛矿量子点复合结构的原位限域合成(Nano Today2021,39,101179);通过消除纳米晶内部OH−缺陷并利用Tm3+的异价掺杂实现KMgF3: Tm3+纳米晶的27阶光子雪崩上转换发光(Nano Lett.2023,23,8576-8584);首次观测到Nd3+纳秒级的室温上转换超荧光(Nat. Commun.2024,15,9880),入选2024年度“中国稀土十大科技新闻”。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58901-4