基于多孔材料的吸附分离方法因其操作条件温和且具有节能特性,已被广泛应用于多种分离场景。近日,中国科学院福建物质结构研究所吴明燕课题组通过自下而上的自组装策略合成了一种具有准约翰逊多面体J28结构的柱-笼型氟杂化多孔框架材料TIFSIX-Cu-J。该材料可在热诱导下发生原位单晶到单晶(SC-SC)的结构转变,形成一种新的扭曲的J28结构TIFSIX-Cu-J1。这种自组装策略还可以通过改变阴离子合成一系列同构晶体(SIFSIX-Cu-J和ZrFSIX-Cu-J),它们也表现出热诱导的原位SC-SC结构转变。值得注意的是,结构转变后的框架材料在从C3H6中选择性吸附痕量C3H4表现出显著的性能增强。原位突破分离实验表明,在298 K和1 bar条件下,TIFSIX-Cu-J1的填充柱可直接分离获得约368.5 L∙kg-1高纯度C3H6(≥99.95%),产率是TIFSIX-Cu-J(17.9 L∙kg-1)的20倍左右。此项研究为系统设计和合成具有优异分离性能的柱-笼型氟杂化多孔框架材料提供了新的思路。

图1. TIFSIX-Cu-J受热发生原位SC-SC结构转变形成TIFSIX-Cu-J1。

。

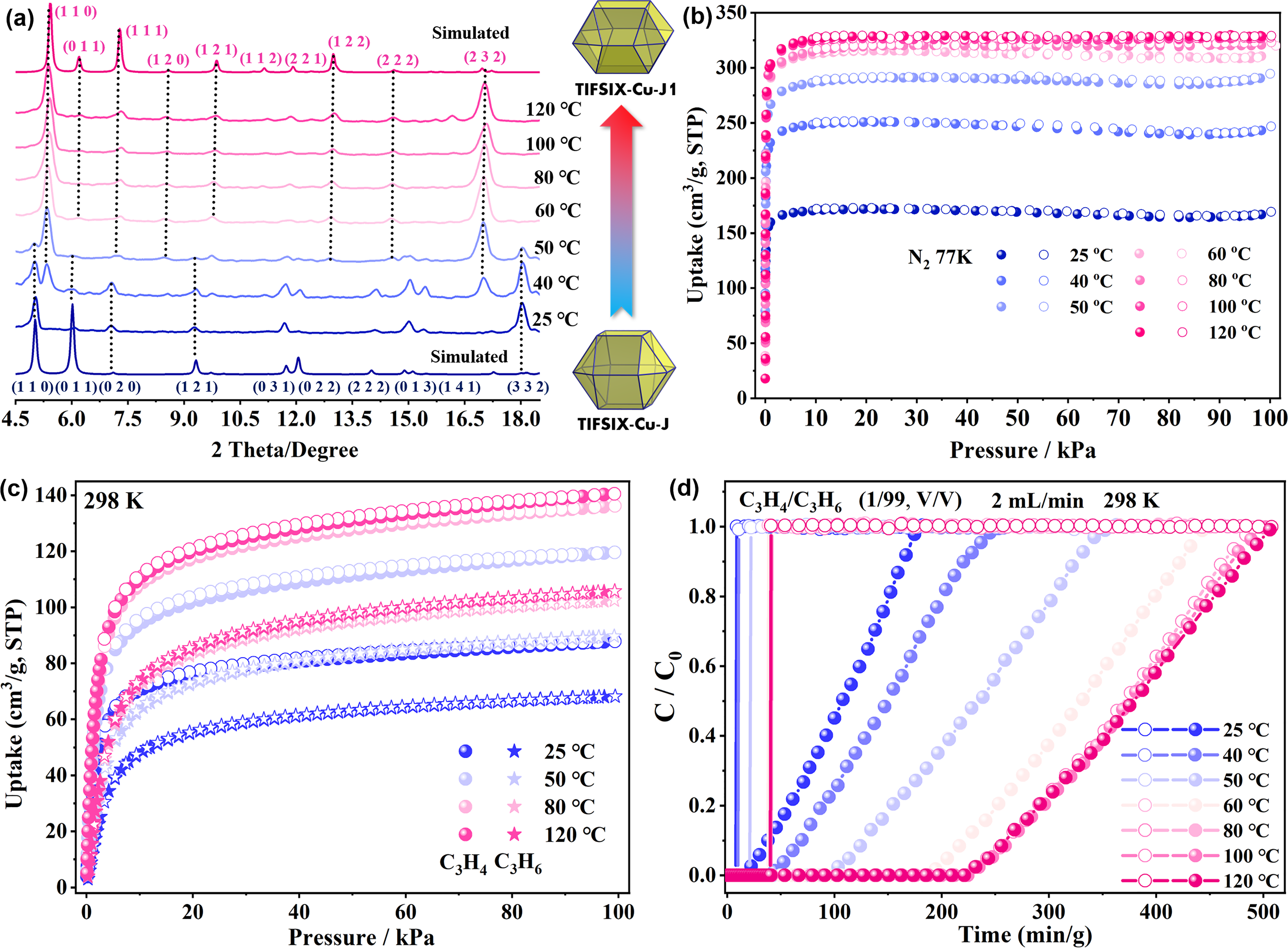

图2. TIFSIX-Cu-J原位转变为TIFSIX-Cu-J1过程的粉末、吸附及分离性能变化。

这项工作成功定向构筑了一例具有罕见准约翰逊多面体J28特征的新型柱-笼型氟杂化多孔材料TIFSIX-Cu-J,并首次通过一系列原位实验观察到柱-笼型氟杂化材料的结构转变过程及其性能变化。同时,基于同构晶体SIFSIX-Cu-J和ZrFSIX-Cu-J的可控合成及其原位SC-SC转变行为的复现,证实了该自组装策略与可控结构转变的普适性。这些发现为柱-笼型氟杂化框架材料的设计合成及其气体分离应用提供了新思路。

相关研究成果以“Pillar-Cage Fluorinated Hybrid Porous Frameworks Featuring Quasi-Johnson Solid J28”为题发表于Chem期刊上。中国科学院福建物质结构研究所吴明燕研究员为本文通讯作者,陈城项目研究员和邹水香博士为本文共同第一作者。研究工作获得国家自然科学基金、中国科学院B类先导专项、结构化学全国重点实验室自主部署项目、中国科学院海西研究院“前瞻跨越”计划“杰出青年”项目、中国福建光电信息科学与技术创新实验室(闽都创新实验室)主任基金等项目的支持。