2025年9月30日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心杨卫兵研究组在Developmental Cell杂志在线发表题为“Epidermal hydrodynamics controls water homeostasis of shoot meristems for plant adaptation to terrestrial environments”的研究论文。该研究系统揭示了植物茎尖分生组织通过表皮特异性ATML1-PIP2;5模块感知和响应环境湿度变化,进而调控干细胞活性的分子机制。该工作阐明了水分稳态在植物器官发生和环境适应中的关键作用,为分生组织发育以及植物水分调控机制的演化规律提供了新视角。

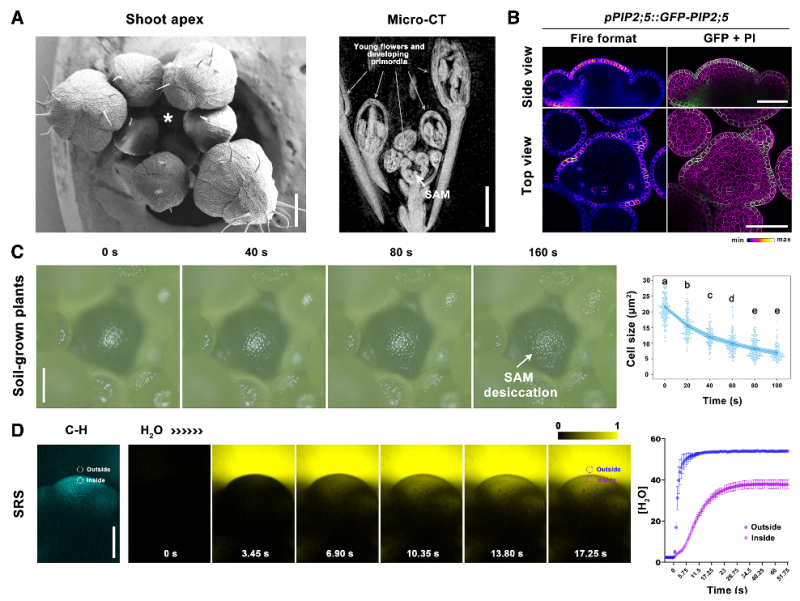

茎尖分生组织主要由干细胞组成,是植物地上部分所有器官的来源,其活性维持对作物产量和品质至关重要。位于分生组织最外层的表皮层(L1层)不仅是干细胞的物理屏障,更是感知外界环境信号的关键界面。本研究发现,植物茎尖分生组织处于局部高湿微环境中,能够主动感知湿度变化以维持其分裂能力。当水分平衡被破坏时,干细胞活性受到显著抑制,导致器官发育受阻,进而影响整体植株生长。为深入解析水分动态过程,研究团队与复旦大学季敏标课题组合作,首次将受激拉曼显微技术(SRS)应用于植物研究,实现了在细胞水平对植物组织中水分交换过程的无损实时动态监测。

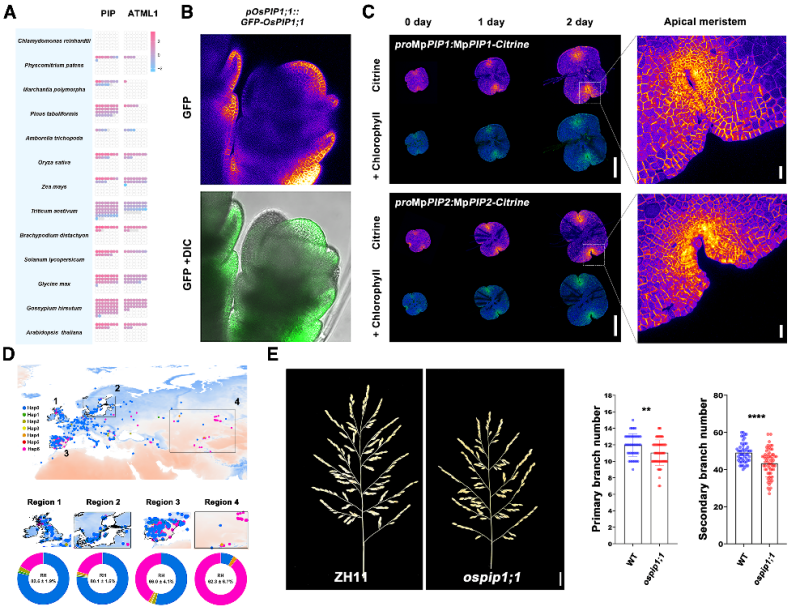

在分子机制层面,研究发现水通道蛋白PIP2;5在茎尖分生组织表皮层特异性高表达,并受表皮关键转录因子ATML1直接调控。PIP2;5通过介导水分跨膜运输,动态维持干细胞区的水分平衡,从而赋予植物对环境湿度变化的快速响应能力。功能实验表明,PIP2;5活性丧失会显著延缓分生组织对湿度变化的响应。进一步对全球1135份拟南芥种质资源进行单倍型分析发现,高水分转运活性的PIP2;5-Hap0单倍型主要分布于湿润气候区,而低活性单倍型PIP2;5-Hap6则在干旱地区占主导地位,呈现出明显的气候适应性分布模式,为水分感知通路受自然选择塑造提供了有力证据。

值得注意的是,表皮介导的分生组织水分感知与响应机制在植物演化中高度保守。研究团队在早期陆生植物地钱(Marchantia polymorpha)和单子叶作物水稻(Oryza sativa)中均发现了类似的表皮特异性水分通路。水稻同源基因OsPIP1;1不仅功能与拟南芥PIP2;5相似,其单倍型分布也与空气湿度密切相关:高表达单倍型OsPIP1;1-SNPT多见于湿润地区,而低表达单倍型OsPIP1;1-SNPC则偏好干旱环境,表明OsPIP1;1介导的水稻穗原基水分感知,同样受到气候驱动的自然选择。这些发现为解析植物适应陆生环境的演化机制提供了新线索,也为挖掘植物可塑性潜力、培育环境适应性作物新品种提供了理论依据。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心博士研究生朱宜敏为论文第一作者,杨卫兵研究员为通讯作者。复旦大学物理系季敏标教授、博士研究生毕思敏,中国科学院分子植物科学卓越创新中心博士研究生朱先苗、助理研究员刘阳轩,中国科学院上海药物研究所郑明月研究员、滕丹博士,以及四川大学刘唤唤教授等均参与了该项研究。普渡大学周云教授、江苏省农科院余向阳研究员和安徽农业大学徐米琪博士为本研究提供了重要实验材料。感谢中国科学院分子植物科学卓越创新中心公共技术服务中心蔡文娟老师对本工作的支持。本研究得到了中国科学院基础研究青年团队项目、中国科学院基础与交叉前沿科研先导B专项、科技部重点研发计划及国家自然科学基金项目的资助。

图1 植物茎尖分生组织表皮细胞感知和响应环境湿度变化

图2 分生组织水分稳态调控干细胞活性