随着国际单位制的量子化变革,发展基于石墨烯的量子电阻标准器件和装置逐渐成为研究热点。提高量子电阻芯片中霍尔器件的集成密度是实现量子电阻多量值的关键。然而,霍尔器件尺寸的微缩是否会影响石墨烯基量子电阻的性能,成为该领域不可忽视的科学问题。针对这一挑战,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究团队在同一石墨烯单晶衬底上,制备了具有不同沟道宽度的霍尔器件。实验结果表明,宽度减小会导致实现完全量子化所需的磁场强度升高。通过费米速度测量与角分辨光电子能谱(ARPES)分析,研究团队发现能带结构的变化以及电子-电子相互作用是引起上述尺寸依赖效应的主要原因。研究团队进一步结合有限数据下的机器学习分析,确定了约360 μm的沟道宽度为电阻量值不确定度与提高器件集成度之间的优化平衡点,并基于此成功制备出输出量值为8.604 kΩ的石墨烯量子电阻阵列。相关研究成果以“Pronounced scale-dependent charge carrier density in graphene quantum Hall devices”为题,发表于期刊:(Materials Today Physics 59,101928 (2025) )。

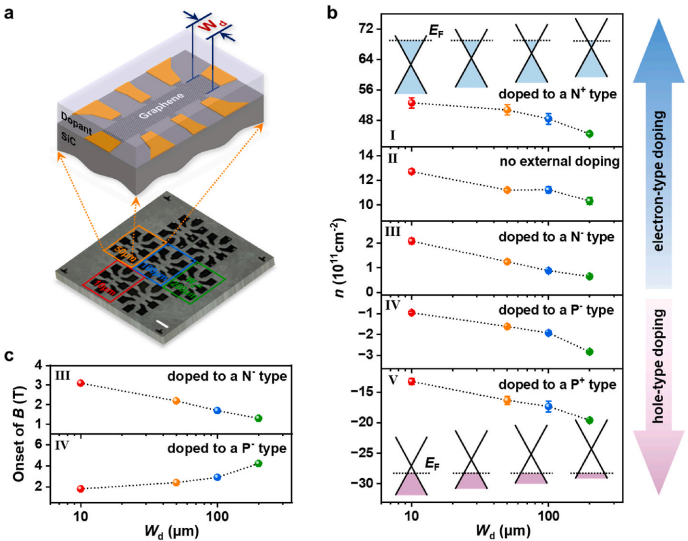

研究团队通过制备不同沟道宽度的石墨烯霍尔器件,并旋涂掺杂剂精确调控载流子类型和密度。测量结果发现石墨烯霍尔器件中的载流子密度随沟道宽度变化呈现规律性差异:在电子掺杂条件下,载流子密度随沟道宽度增加而降低;而在空穴掺杂条件下则相反。这一现象在沟道宽度≤400 μm时尤为明显,直接影响了器件进入量子化霍尔平台所需的磁场阈值。

图1、 不同沟道宽度石墨烯霍尔器件中载流子随沟道宽度的变化情况。 a)石墨烯霍尔器件的光镜照片;b)不同掺杂条件下,载流子密度随沟道宽度变化的曲线;c)进入量子霍尔平台所需起始磁场与沟道宽度的关系。

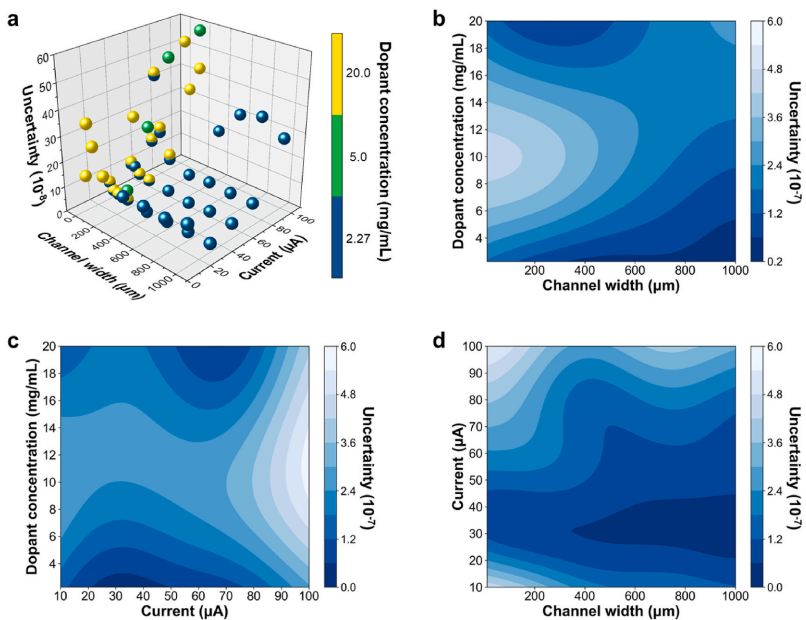

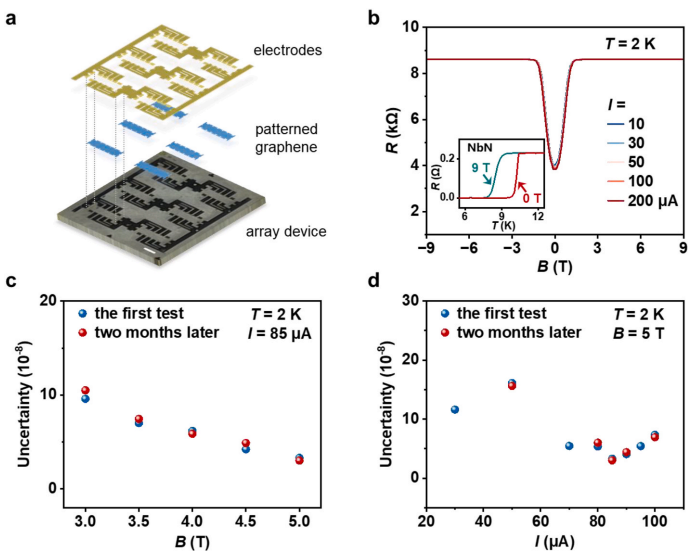

为揭示其物理机制,研究团队结合输运测量与ARPES,发现器件尺寸变化会引致石墨烯能带结构的细微重整化。费米速度测量进一步证实,电子-电子相互作用与尺寸效应共同改变了狄拉克锥形状,从而引起载流子密度随尺寸变化。基于此规律,团队采用支持向量回归(SVR)机器学习模型,对沟道宽度等参数进行协同优化,确定约360 μm为电阻不确定度与集成密度间的最佳平衡点。据此成功制备输出量值为8.604 kΩ的量子霍尔电阻阵列,该阵列在约±1.5 T磁场下即可进入量子化平台,并于85 μA电流下达到3.0×10⁻⁸的最低不确定度。该工作揭示了石墨烯量子霍尔器件中载流子密度的显著尺寸依赖效应,为高性能、多量值的量子电阻器件设计提供了关键依据。值得一提的是,该团队在《功能材料与器件学报》近期发表的综述(量子电阻研究进展,1007-4252(2025)05-0001-13)中也指出,通过调研不同关于石墨烯基量子电阻的研究论文中器件尺寸与完全量子化所需磁场关系,并作统计发现:量子化磁场随器件尺寸增加而减小,该调研结果随进一步佐证了本工作的发现。

图2 、基于机器学习SVR模型预测的器件不确定度与掺杂浓度、电流、沟道宽度之间的关系图。

图3、 输出量值为8.604 kΩ的量子电阻阵列的照片和高精度测量结果。

该研究工作第一单位为中国科学院上海微系统与信息技术研究所,论文第一作者为孔自强、冯宇、高晗和孙茹,通讯作者为上海微系统所王浩敏研究员和上海科技大学柳仲楷研究员。该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、上海市协同创新项目以及上海市科委基金等多个项目的资助。