10月17日,国际知名期刊Nature Chemical Biology在线发表了国家蛋白质科学研究(上海)设施五线六站用户中国科学院上海有机化学研究所周佳海课题组题为“Structural basis of nonribosomal peptide macrocyclization in fungi”的研究论文。

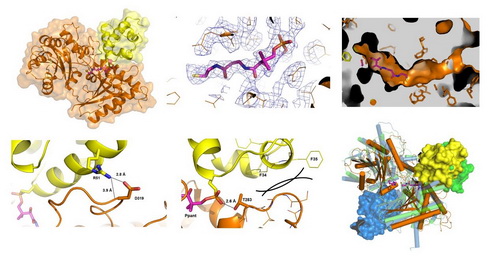

早期的研究表明:细菌来源的NRPS途径链状多肽产物的释放与环合是通过硫酯酶(thioesterase, TE)完成的,而真菌NRPS则经常由一个类似于缩合结合域的功能域(CT功能域)来控制多肽产物生物合成的终止与环合。为了从分子机制上阐明CT功能域如何在控制真菌NRPS生物合成终止过程中发挥作用,中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室的周佳海研究团队分别解析了CT功能域(1.8埃分辨率)和处于活化状态的T-CT复合物(2.49埃分辨率)的晶体结构,发现经典缩合结构域的一段N端环状区域被CT功能域相应的α1螺旋所取代,并导致α2螺旋向活性口袋邻近的接纳位点靠近,从而阻滞了与T功能域相连的底物上载到接纳位点上进行新一轮的肽基延伸反应。

T-CT复合物晶体结构揭示一旦T功能域被活化后,磷酸泛酰巯基将参与稳定T与CT的相互作用,并从CT功能域活性口袋的一侧接纳线状多肽产物,完成最终环状多肽产物的合成与释放。这不仅解释了真菌NRPS中CT功能域为何必须依赖T功能域才发挥作用,也为通过合理设计来产生不同大小与结构的新型大环多肽天然产物提供了技术蓝图。

该课题研究是与美国加州大学洛杉矶分校的Yi Tang教授和中国科学院武汉数学物理研究所的唐淳研究员合作完成的,得到了国家自然科学基金委面上项目和上海市科委项目的资助,上海有机化学研究所的张金儒博士是本文的第一作者。晶体衍射数据分别在国家蛋白质科学研究(上海)设施BL19U1、上海光源的BL17U1及日本光工厂的BL5a 线站收集获得,其中复合物结构在国家蛋白质科学研究(上海)设施BL19U1线站上获得。

T-CT复合物晶体结构