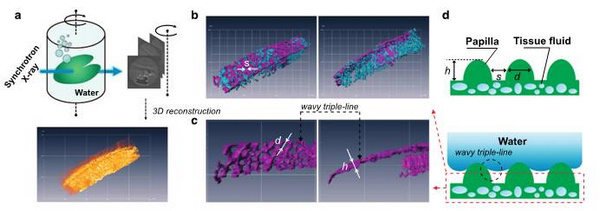

近日,中国科学院上海应用物理研究所与华南理工大学研究人员应用同步辐射X射线相衬成像技术对超疏水材料界面开展了研究,在天然和人工超疏水材料与水的界面上观测到微米尺度的空气层,并成功实现了“空气垫”的直接成像,为揭示超疏水的机制提供了新的证据。该工作发表于自然出版社的《亚洲材料》杂志(NPG Asia Materials, 2016, 8, e306; doi:10.1038/am.2016.122)。

超疏水是指水在材料表面的接触角超过150度,具有较低的表面能。荷叶即是一种典型的天然超疏水材料。研究表明,超疏水材料的表面具有微纳尺度的粗糙结构。根据这一有趣现象,研究者制备了众多的人工超疏水材料,并应用于织物、涂料、防污等领域。上海应物所樊春海课题组与华南理工大学曹镛、王坚课题组围绕碳管基超疏水材料的界面成像这一科学问题开展了长期的合作,此前曾发展了基于荧光显微镜技术的成像技术,并获得超疏水材料—水界面存在空气层的实验证据(Nano Lett. 2008, 8, 4454; Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 9154)。然而,由于常规技术很难用于空气的成像,如何获得该界面上空气垫的高分辨三维成像是一个挑战性问题。基于同步辐射的X射线相衬成像技术则为解决这一问题提供了新的可能。X射线相衬成像适合于弱吸收物质成像,成像分辨率可达到亚微米量级。在上海光源肖体乔研究员的协作下,该合作团队应用这一先进成像技术获得了隐藏于水—材料之间空气层的高分辨三维重构图像,并分别对天然荷叶和人工的碳纳米管/Nafion超疏水界面进行了成像研究。这些工作为超疏水界面存在固液气三相界面的机制提供了直接证据,同时也为设计高性能的超疏水材料提供了新的思路。