双酚A(BPA)在环境中广泛分布,因其具有内分泌干扰效应,备受关注。中国科学院城市环境研究所环境生物技术组近年来致力于BPA环境行为及转化机理研究。前期,系统调研了污水、地表水等典型城市水环境中BPA的分布特征(Sun et al., Environmental Pollution, 2017; Sun et al., Chemosphere, 2016),发现BPA在水环境中广泛分布,具有潜在环境危害。

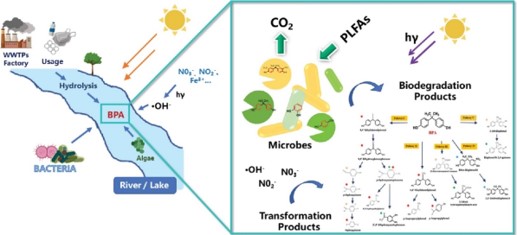

在地表水环境中,BPA可通过光解、水解、生物降解等多种作用,自然衰减。然而,已有研究多围绕单一因素探讨BPA降解过程,缺乏多种环境因子交互作用的深入解析。本研究设置了微宇宙实验,模拟自然衰减、水解、直接光降解、间接光降解、细菌降解和微生物降解等作用,应用结构方程模型,揭示了九龙江表层水环境BPA的自然衰减规律,阐明微生物作用是BPA自然衰减的主要因素(图1)。

图1. 地表水中BPA的自然衰减示意图

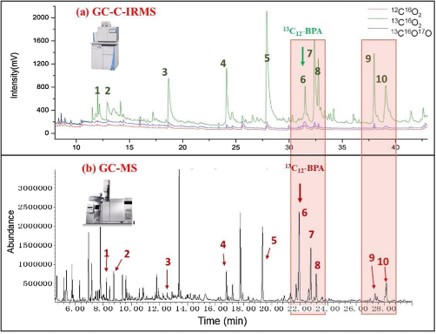

目前,从复杂环境基底中鉴定痕量有机污染物产物存在挑战,主要难点包括:如何从复杂质谱信号中识别产物信息、如何确定产物结构。本研究侧重转化产物分子结构的鉴定,一方面,采用高分辨率质谱(HRMS)技术获取BPA转化产物的精确质谱信息,应用靶向筛选和非靶向筛选的先进数据解析技术,提取BPA产物信息,鉴定产物结构;另一方面,引入稳定同位素示踪技术,基于气相色谱-燃烧炉-同位素比值质谱(GC-C-IRMS)高效识别产物信号,耦合气相色谱-质谱(GC-MS)的成熟谱库,获取产物结构信息(图2),鉴定产物结构,共获得14种BPA转化产物,推测5条BPA转化途径。上述产物鉴定方法具有准确、高效、灵敏等优势,为识别复杂基质中有机污染物的转化产物,提供了成套分析技术。

图2. GC-C-IRMS和GC-MS的对比图谱

上述研究提高了我们对BPA自然衰减机制的认识,产物鉴定技术具有应用前景。研究成果以“Bisphenol A attenuation in natural microcosm: Contribution of ecological components and identification of transformation pathways through stable isotope tracing”为题,发表于《Journal of Hazardous Materials》,城市环境研究所的博士研究生李妍为第一作者,仪器分析测试中心张晗博士为第二作者,孙倩副研究员为通讯作者。该研究得到了国家基金面上项目、中国科学院青年创新促进会等项目资助。