2020年3月12日由中、美、加三国学者组成的多学科研究组在北京宣布了包埋在缅甸白垩纪琥珀中的目前已知最小恐龙的发现。这对理解恐龙与古鸟类的演化,尤其是小型化演化具有重要意义。相关研究Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar作为封面文章发表于当日出版的《自然》杂志。

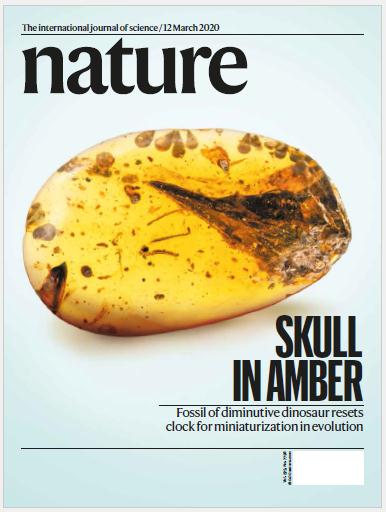

研究的化石样品为一个包裹在琥珀中的完整动物头骨,是云南腾冲琥珀阁博物馆2016年从缅甸北部胡冈谷地的琥珀矿区征集而来。同位素测年发现该地区的琥珀形成于白垩纪中期,约9900万年前。各类包埋在缅北琥珀中的化石是人类一窥白垩纪世界的重要窗口,这些琥珀源自柏或南洋杉等针叶树的树脂,为古生物的保存提供了优异条件。

该化石有三个特点,其一化石包埋在透明琥珀中,其二头骨壁很薄但头骨的总体积相对很大,其三头骨上包覆着皮和毛。研究该化石的重要挑战是如何无损、高密度灵敏度、高分辨率且大视场的获得被琥珀、皮毛和杂质层层包围的头骨的3D完整信息。

研究者在上海光源X射线成像线站(SSRF-BL13W1)利用高能量单色X射线实现了该样品的高分辨无损相位衬度成像,对该化石进行了分段相衬CT扫描,通过后续的图像拼接获得了样品完整的三维结构信息。

经过对三维图像的数据处理和信息提取后,古生物学家们对同步辐射相衬CT获得的高质量3D头骨结构进行了深入分析,发现该头骨长14毫米,喙部尖锐,牙齿密集和眼眶巨大。上颌每侧有18–23颗牙齿,齿骨每侧有29–30颗牙齿,全部牙齿加起来约100颗。该化石的骨骼特征有的地方像恐龙,有的地方又像高级鸟类。但由于脊椎动物中,只有鸟类同时拥有尖锐的喙部和巨大的眼眶,所以将其归属到鸟类,属于新属新种,命名为宽娅眼齿鸟。

从头骨尺寸来看,眼齿鸟比现生最小的鸟类--蜂鸟还要短,是迄今已经发现的最小的古鸟类,同时也是已发现的最小恐龙(广义的恐龙包括鸟类)。小型化动物必须面对很多新挑战,例如如何把感觉器官整合进微型头中,如何保持体温等。小型化通常伴随着牙齿脱落和眼部增大。然而,尽管该标本尺寸很小,但它的牙齿比其他所有古鸟类都多。齿列也比其他鸟类长。这表明,尽管体型超小,但它是一种肉食性动物。此外,眼齿鸟眼部匙形巩膜小骨十分少见,和鸟类简单的方形巩膜小骨很不同。眼齿鸟颧骨弯曲,眼睛从头部侧面凸出,在现生动物中从未发现。它眼睛的工作原理令人费解。眼齿鸟在系统发育树上介于晚侏罗世原始始祖鸟(Archaeopteryx)和早白垩世热河鸟(Jeholornis)之间。

总之,眼齿鸟向我们展现了一类新的身体结构以及它所代表的生态学,也表明琥珀沉积物有保存最小体型脊椎动物的潜力。本项研究也展示了同步辐射硬X射线相位衬度CT在揭示古生物化石细节和整体结构上的强大能力。

该研究由中国地质大学(北京)邢立达副教授、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所邹晶梅(外籍)研究员、中国科学院高能物理所多学科中心黎刚研究员、美国洛杉矶自然史博物馆拉尔斯·施米茨博士和路易斯·恰普教授、加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆瑞安·麦凯勒教授、中国科学院北京综合研究中心易栖如博士等学者共同完成。

同步辐射硬X射线相衬CT获得的眼齿鸟化石的头骨3D图像

包埋着眼齿鸟化石的缅北琥珀。3月12日Nature杂志的封面

眼齿鸟及其生活环境的想象图

文章链接:https://doi.org/ 10.1038/s41586-020-2068-4