超强激光科学卓越创新简报

(第二百零五期)

2021年6月30日

上海光机所在钛宝石激光晶体近紫外和可见光区吸收特性的起源研究方面取得新进展

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室在掺钛α-Al2O3单晶在近紫外和可见光区存在的可疑吸收特性的起源方面取得了新进展。相关研究成果发表在《今日材料通讯》 (Materials Today Communications)。

掺钛α-Al2O3单晶(也称钛宝石)是一种十分重要的激光晶体材料,同时也是一类超强、超快和可调谐激光装置中的核心关键材料。自从1982年钛宝石的激光特性被报道以来,钛宝石光学吸收带中存在的一些可疑吸收现象的起源问题一直是人们关注和研究的重点内容之一。根据波长分布,这些可疑的吸收带可以大致分为三个区域:峰值位于390 nm附近的近紫外吸收带;存在多峰构型和小隆起的可见吸收带;以及与激光发射带重合的残余红外吸收带。

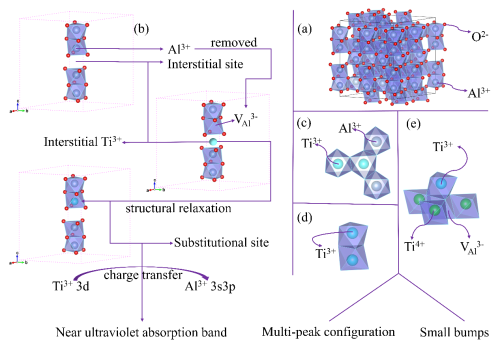

该研究团队采用基于密度泛函理论的第一性原理方法,通过对掺钛α-Al2O3的晶体结构和其内可能存在的点缺陷类型的深入分析,较为全面地考查了单钛掺杂模型(包含置换Ti3+和间隙Ti3+)和多种钛离子对模型(包括Ti3+-Ti3+和Ti4+-Ti3+离子对模型)的电子和光学性质。对单钛掺杂模型的研究表明,当间隙Ti3+附近存在Al空位时,间隙Ti3+将通过结构弛豫进入Al空位,最终形成与置换型Ti3+等价的缺陷,而置换型Ti3+离子与Al3+离子之间的电荷转移则是产生近紫外吸收带的主要原因,计算得到的吸收光谱与实验光谱具有较高的一致性;对钛离子对模型的研究则表明,线接触型Ti3+-Ti3+、面接触型Ti3+-Ti3+和点接触型Ti4+-Ti3+离子对可能是导致可见吸收带出现多峰构型和小隆起的主要原因。此外,该研究团队还从配位场理论和热激活的角度对可见吸收带的多峰构型和小隆起给出了更全面的认识。

该研究不仅揭示了掺钛α-Al2O3单晶在近紫外和可见光区存在的可疑吸收特性的起源,同时也为类似的过渡族金属离子掺杂刚玉结构氧化物的缺陷和性能研究提供了思路。

该研究工作得到了中科院先导B、国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委和中科院青促会的支持。(微纳光电子功能材料实验室供稿)

Fig. 1. (a) Al2O3 超晶胞,(b) 间隙Ti3+、Al空位和置换Ti3+模型及其转化过程,(c) 线接触Ti3+-Ti3+离子对模型,(d) 面接触Ti3+-Ti3+离子对模型,(e) 点接触Ti4+-Ti3+离子对模型。