近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队在太赫兹驱动的亚飞秒孤立电子脉冲产生方面取得重要进展。相关成果以“A Design for Terahertz-driven Isolated Sub-femtosecond Electron Pulse”为题发表于Applied Physics Express。

孤立电子脉冲是解析物质超快动力学的关键探针,尤其是在亚光学周期尺度。当前超快电子显微镜虽已实现阿秒尺度电子脉冲串,但其固有的光学重复频率脉冲串特性,对于弛豫时间较长的超快过程研究构成挑战。因此,能够提供单次激发、孤立存在的超短电子脉冲技术备受期待。

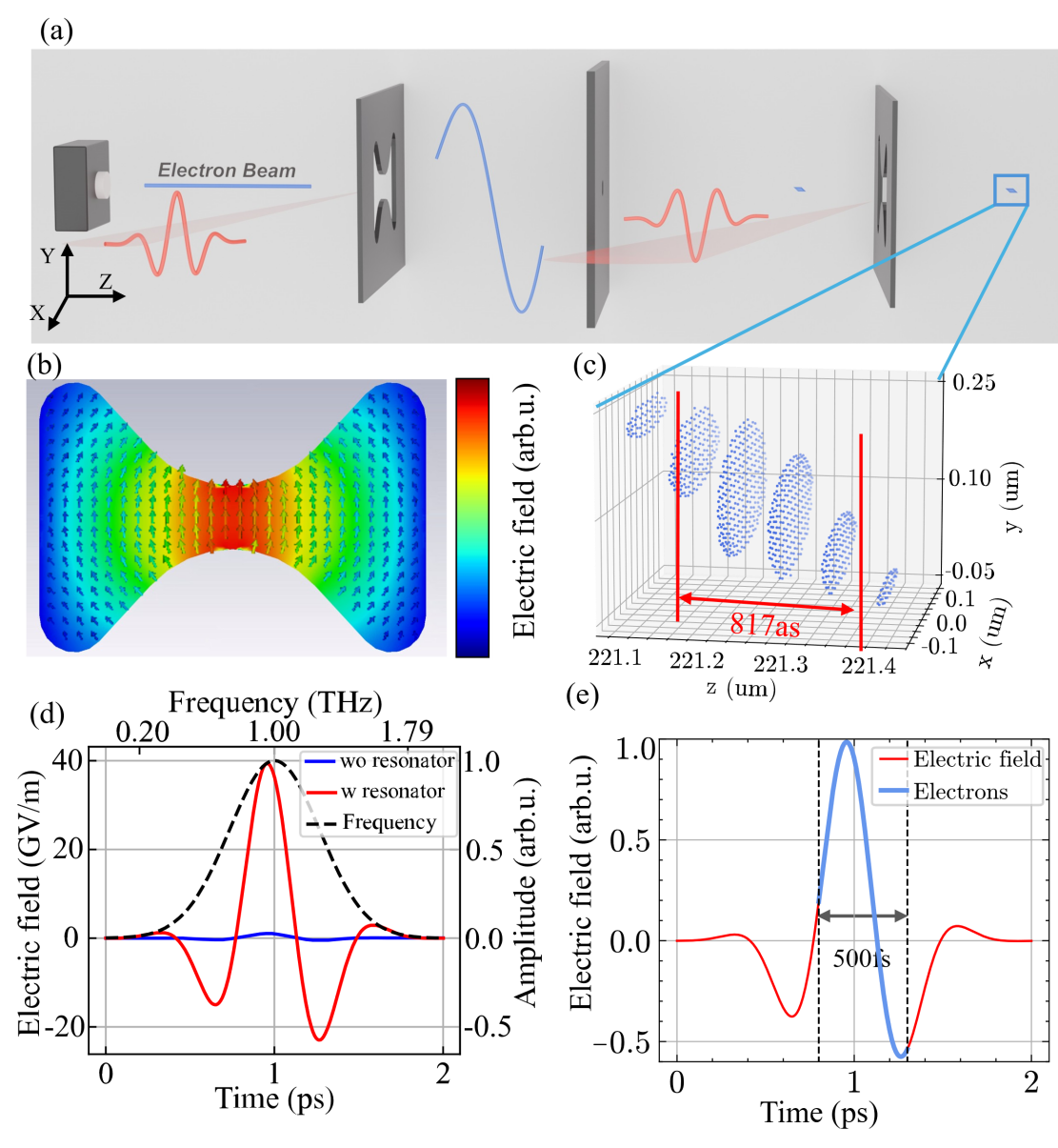

研究团队从传统的射频(RF)偏转腔思路出发,创新性地将其“压缩”并提升至太赫兹(THz)频段。通过一个特殊设计的蝴蝶形的谐振器,当峰值场强为0.3GV/m的太赫兹脉冲入射时,结构内可以在中心区域产生高达13.9GV/m的强太赫兹电场(场增强因子为40.5)。这个强大的瞬时电场对穿过谐振器的电子束产生剧烈的横向偏转,电子束在太赫兹电场的零交叉点附近通过时,偏转最小。通过在谐振器下游精准放置一个亚微米孔径,即可“切片”出该时刻附近未被显著偏转的孤立电子脉冲。仿真结果表明,利用该方案,可将当前超快电子显微镜中常见的500飞秒初始电子脉冲高效地“切割”成一个持续时间仅为817阿秒(1阿秒 = 10-18秒)的孤立脉冲。该研究成果不仅为在超快电子显微镜中实现阿秒级时间分辨率提供了一种极具潜力的新路径,也为研究光与物质在极端时空尺度上的相互作用、开发新型超快电子源及相干辐射源开辟了新方向,展现了太赫兹技术在操控超快电子束方面的独特优势和应用前景。

相关工作得到了国家自然科学基金等项目支持。

图1(a)太赫兹驱动孤立亚飞秒电子脉冲产生的系统设计图。(b)蝴蝶形谐振器内部的电场分布。(c)最终获得的817as的孤立电子脉冲。(d)入射太赫兹电场与谐振器内部增强的电场的对比。(e)初始电子脉冲宽度与太赫兹脉宽的对比。