C4光合作用约3500万年前从祖先型C3光合作用类型演化而来,在被子植物中独立起源了大约70次,是趋同演化的典型例子。相比C3植物,C4植物在逆境下具有更高的光能、氮素和水分利用效率,将C4光合途径整合到C3作物中以提高作物抗逆能力和产量,是未来作物改造的重要途径,被誉为生命科学研究中的“阿波罗计划”。然而,国际上目前的C4改造工作收效有限。中国科科学院分子植物科学卓越创新中心朱新广研究组在过去十余年间,致力于探索演化指导下的C4原型改造路线,即系统研究C4分子演化历程,利用遗传方法在C3植物中实现关键性改变,并结合突变群体和环境压力筛选创建C4原型。该策略的核心在于对C4光合的分子演化历程进行深入解析。

2025年2月14日,朱新广研究员团队联合中国农科院生物技术研究所路铁刚研究员团队及中国科学院遗传发育所梁承志研究员团队在Nature Communications上发表了题为“A dominant role of transcriptional regulation during the evolution of C4 photosynthesis in Flaveria species”的研究论文,系统解析了黄顶菊属(Flaveria)中编码C4光合作用途径酶的基因演化过程,揭示了ERF家族转录因子在C4光合演化中的关键作用。

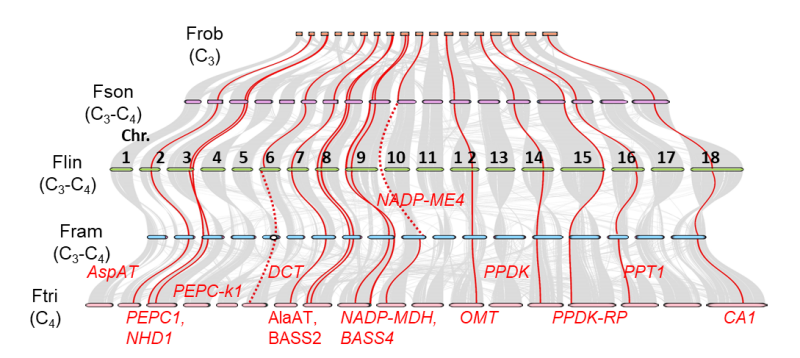

黄顶菊属包含了C3物种、C4物种以及介于两者之间的中间型物种,是研究C4光合作用的理想模型。研究团队首次构建了黄顶菊属五个代表性物种的染色体水平高质量基因组(涵盖一个C3物种、三个C3-C4中间型物种以及一个C4物种),系统解析了C4相关基因的演化轨迹。研究发现,编码C4代谢途径的酶和转运蛋白的基因(如CA、PEPC、PPDK等,统称为C4基因),在C3物种和C3-C4中间型物种中均存在,且其在染色体上的定位高度保守,然而这些基因在C3物种中表达水平很低且不参与光合作用。那么,在演化过程中,C4基因如何提高其表达水平从而参与光合作用?

通过开展系统的比较基因组学研究,研究团队发现C4基因表达水平的提高可能部分归因于反转座子驱动的基因拷贝数增加。荧光原位杂交(FISH)和基因组序列分析发现,黄顶菊属不同物种的染色体数目均为18对,尽管蛋白编码基因数量在演化过程保持稳定(约为3.5万个),但基因组大小却随着物种的演化逐渐增大:从C3物种约0.5Gb逐渐扩增至C4物种约2Gb。基因组增加主要源自转座子,尤其是长末端重复反转座子(LTR-RT)的显著扩增。在C4物种中,LTR-RT占基因组的56.6%。

研究发现,C4光合作用的三个关键基因(碳酸酐酶CA、磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶PEPC1及PEPC-k),在C4物种中拷贝数增加。例如,C4关键代谢基因PEPC1,在C4物种F. trinervia中特异地增加了两个拷贝。其编码序列上游2.8kb和下游2.5kb处发现了反转座特异的关键特征序列——反向重复序列(inverted repeat)和目标位点重复序列(target site duplication),表明PEPC1的新拷贝可能是通过逆转座事件产生。这为理解C4光合作用演化过程中基因组结构变化与功能创新之间的关联提供了新的视角。

进一步研究发现,尽管C4物种中的C4基因转录水平和蛋白水平均显著提高,但两者提高幅度存在差异。C4基因的蛋白质与RNA比率(PTR)在C4物种中显著降低,提示C4基因在演化过程中转录水平的提升更为显著。进一步的翻译组分析显示,C4基因在C3和C4物种间的翻译效率无显著差异,表明转录水平的上调是驱动C4基因演化的关键因素。那么,C4基因转录水平上调的调控机制是什么?

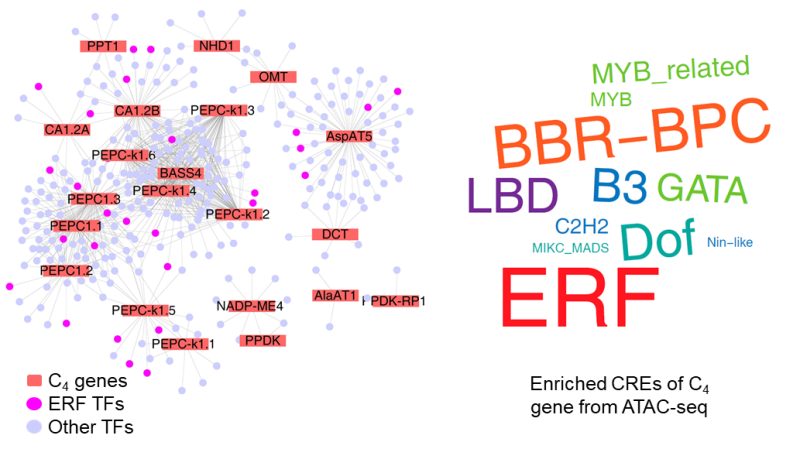

研究团队通过比较不同物种中C4基因的调控网络,发现C4物种有更多的乙烯响应因子(ethylene response factor,ERF)家族转录因子参与了C4基因的调控。与之一致的是,C4物种中C4基因启动子区域获得了丰富的ERF顺式调控元件,并且这些调控元件位于染色体开放区间。ERF家族转录因子是一类典型的响应非生物胁迫的调控因子,而黄顶菊属在C4演化过程中特异性地招募了ERF转录因子以调控C4基因的表达,表明C4光合的演化是C3植物应对逆境环境(如高温、高光、干旱和低CO2等)的一种适应机制。因此,本研究不仅为理解C4光合作用演化历程提供了新视角,也为基于演化遗传的C4原型改造提供了分子工具。未来的研究需要阐明ERF转录因子驱动C4光合演化与建成的机制,以及探究该机制在不同C4物种中是否保守。

研究团体在国家基因库平台搭建了黄顶菊属数据分析网站 (https://db.cngb.org/codeplot/datasets/flaveria),为学界提供了便捷的数据获取途径,助力C4光合作用演化研究的深入开展。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心朱新广研究员、中国农科院生物技术研究所路铁刚研究员和中国科学院遗传发育所梁承志研究员为该论文的通讯作者,中科院分子植物科学卓越创新中心吕明菊助理研究员、河北大学杜会龙教授、复旦大学姚红艳副教授和中国农科院生物技术研究所张治国研究员为该论文的第一作者。福建农林大学张积森教授、张清教授、中国国家基因库(CNGB)杨涛博士和中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈根云研究员对本研究亦有重要贡献。该研究得到国家重点研发计划,中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项和国家自然科学基金资助。

朱新广研究员团队长期致力于植物光合效率研究,包括光合系统生物学研究、作物高光效基因挖掘以及C4光合演化及原型创制研究。在C4光合演化及原型创制研究方面,近十多年来,该团队以黄顶菊属物种材料的系统收集为起点,建立了黄顶菊属C4光合分子演化研究系统,取得了系统性研究成果:1)构建了黄顶菊属代表性物种的系统发生树(Lyu et al.,2015,BMC Evolutionary Biology);2)提出具有高转录水平的基因拷贝是被C4光合招募的主要条件(Lyu et al.,2020,Frontiers in Plant Science);3)确定了C4演化过程中有两个关键转换节点(Lyu et al.,2021,Scientific Reports);4)发现C3-C4中间型代谢多样性,其中部分C3-C4中间体是C4演化平行态而非向C4演化的过渡状态(Lyu et al.,2023,Plant Communications);5)解析了Stomagene表达量的降低是C4演化中气孔密度降低的核心机制(Zhao et al.,2022,Plant Physiology);6)揭示α-酮戊二酸(α-KG)的提高是黄顶菊属C4代谢途径建成的前提条件(Tang et al.,2024,Plant Physiology);7)发现ERF转录因子在C4光合演化中发挥核心作用(Lyu et al.,2025 Nature Communications)。该团队已经初步构建了C4光合的分子演化历程,阐明了C4演化的关键阶段及改造靶点,为基于演化遗传的C4原型创制提供了理论框架及靶点。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56901-y

黄顶菊属中C4基因在染色体的位置保守

C4物种中有更多的ERF转录因子参与C4基因的转录调控