稀土高掺上转换纳米晶相对其低掺体系具有更强的离子间相互作用,在单颗粒示踪、超分辨成像、微纳光学等前沿领域具有广泛的应用前景。然而,受浓度猝灭的影响,稀土高掺纳米晶普遍存在上转换发光效率较低的瓶颈。能量迁移和交叉弛豫是引起浓度猝灭的主要原因,但哪种机制占主导地位目前尚存争议。对稀土高掺上转换纳米晶开展基础发光物理研究,并揭示浓度猝灭的物理机制,对于深入理解上转换发光机理、开发高亮度的稀土上转换纳米发光材料及其应用具有重要意义。

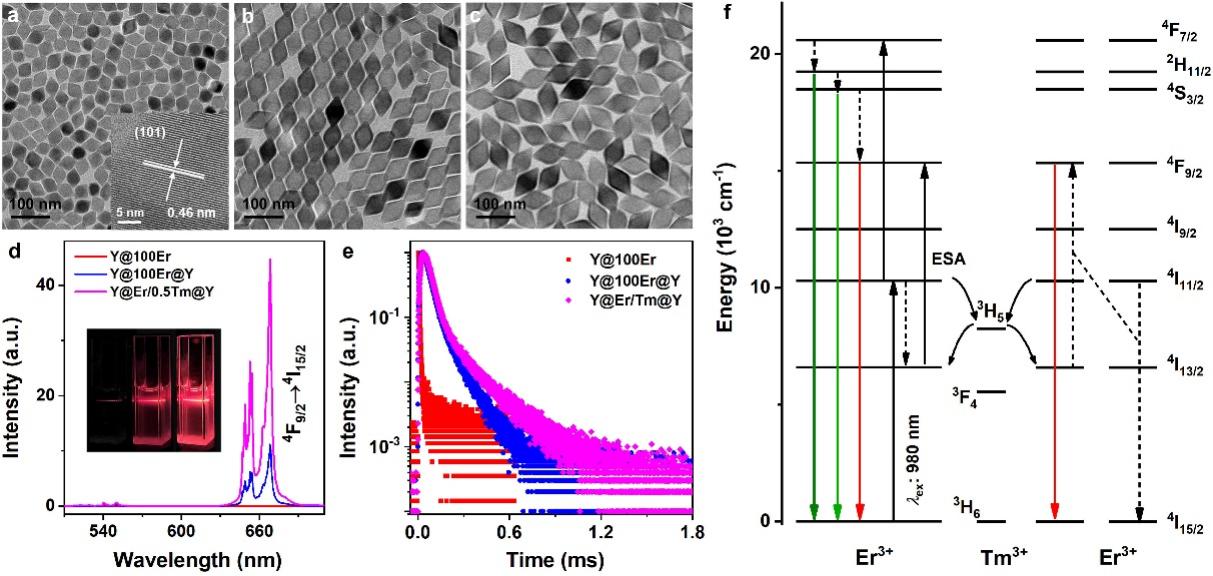

图1 (a-c) LiYF4@LiErF4@LiYF4 (Y@100Er@Y)纳米晶的透射电镜照片;Y@100Er、Y@100Er@Y和Y@Er/0.5Tm@Y纳米晶的(d)上转换发射光谱(λex = 980 nm)、发光照片和(e)荧光衰减曲线(Er3+:4F9/2);(f) 980 nm激发下,Er3+/Tm3+能量传递上转换过程示意图。

中国科学院福建物质结构研究所/闽都创新实验室陈学元团队黄萍和郑伟研究员通过变温上转换荧光光谱和荧光寿命等测试手段,对LiErF4体系上转换纳米晶的激发态动力学开展了系统研究(图1),揭示其浓度猝灭的物理机制主要源于Er3+离子4I13/2激发态能量到纳米晶晶格和表面缺陷的长距离迁移,而非此前文献报道的NaErF4体系中Er3+的交叉弛豫过程。利用惰性壳层包覆、三明治夹心结构的空间限域以及引入Tm3+作为能量俘获中心的协同优化策略,可有效抑制Er3+:4I13/2能量迁移介导的激发态能量耗散,将Er3+的上转换发光强度提高760倍,其上转换发光量子产率从<0.01%显著提升到2.29%。

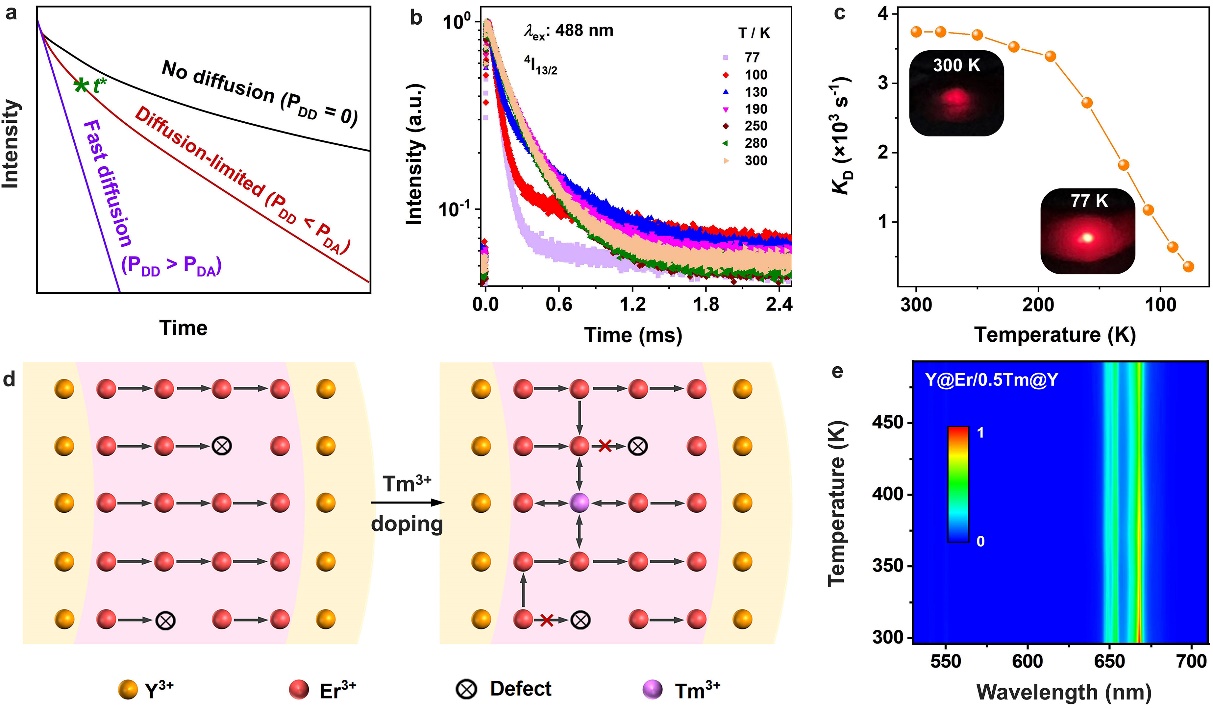

团队基于能量扩散理论,并利用限域能量迁移模型深入解析Er3+:4I13/2能级的变温荧光衰减动力学过程,计算出LiYF4@LiErF4@LiYF4(Y@100Er@Y)纳米晶中Er3+的能量迁移速率(KD)(图2)。当温度从室温降低到77 K时,KD从3.74 × 103 s−1降低到 3.57 × 102 s−1,因此在低温下Y@100Er@Y纳米晶的上转换发光强度显著提升(27.7倍)。当共掺微量(0.5 mol.%)Tm3+离子后,由于引入了Er3+ → Tm3+ → Er3+新的能量传递通道,使Er3+的长距离能量迁移受到抑制。因此,与Y@100Er@Y相比,Y@Er/0.5Tm@Y纳米晶Er3+的上转换发光强度(~4倍)和热稳定性均得到大幅提升,473 K下上转换发光强度仍能保持室温值的81%。

图2 (a)快速能量迁移、限域能量迁移及无能量迁移模型中激发态能级荧光衰减曲线特征;Y@100Er@Y纳米晶中Er3+:4I13/2 能级的(b)变温荧光衰减曲线和(c)能量迁移速率;(d) Tm3+作为能量俘获中心抑制Er3+能量迁移示意图;(e) Y@0.5Tm@Y纳米晶上转换变温光谱伪彩图。

该工作不仅为稀土高掺上转换纳米发光体系的激发态动力学研究提供了新发现,也为高效上转换稀土纳米晶的设计合成及其在单颗粒尺度的应用开发奠定了理论基础。相关结果于2025年4月22日在线发表在《纳米快报》杂志(Nano Lett.2025,25,7426-7434.DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c00884)。论文的共同第一作者为中国科学院福建物构所与福州大学联培硕士生张硕和胡晓柯,通讯作者为中国科学院福建物构所黄萍、郑伟和陈学元研究员。

此前,陈学元团队在稀土上转换纳米发光材料的设计合成、电子结构和激发态动力学方面取得了系列重要进展。例如,通过消除纳米晶内部OH−缺陷并利用Tm3+的异价掺杂,实现KMgF3: Tm3+纳米晶的27阶光子雪崩上转换发光(Nano Lett. 2023,23,8576-8584);基于自行研制的纳米光子学测试系统,首次观测到Nd3+荧光寿命仅为2.5 ns的室温上转换超荧光(Nat. Commun. 2024, 15, 9880);在低声子能量的Rb3InCl6: Yb3+/Er3+体系中,利用Yb3+/Er3+限域能量传递实现Er3+的反常强紫外上转换发光(Nat. Commun.2025,16,DOI: 10.1038/s41467-025-58901-4)。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.5c00884?pass_tag=1